Но доброта Творца и на Земле

Рассыпала обилье новых благ,

С небесными сравнимых.

(Дж. Милтон, Потеряный рай, книга 5)

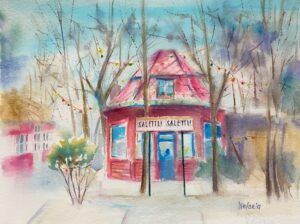

В 19-м районе Вены, где зеленые склоны с уютными жилыми кварталами на них переходят в извилистые ряды пышных виноградников и Венский лес, находится одно из самых очаровательных и романтичных мест города – кафе Salettl!Salettl! (Салеттл). Этот павильон с садиком расположен вблизи тенистых вековых деревьев парка Хьюго Вольфа, на улице Hartäckerstraße, и словно создан вне времени. Это настоящий райский уголок, портал к самому Геликону, приглашающий к философским размышлениям и созерцанию. Здесь можно ощутить дыхание искусства и даже встретиться с музой. Недаром „Салеттл“, как творческий микрокосм, стал источником вдохновения для множества талантов самых разных направлений. Кроме того, заведение представляет собой типичную венскую кофейню, обладая статусом “Нематериальное культурное наследие: Венские кофейни” и находится под патронажем ЮНЕСКО („Wiener Kaffeehauskultur: Immaterielles Weltkulturerbe“ der UNESCO).

Время течет здесь по своим законам, которые диктуют влюбленные и богема, засидевшаяся с музой до утра: завтрак подают до 4-х пополудни, а с шампанским – аж до 19.00! Это как раз то самое место, где „прекрасное мгновение“ может остановиться.

Салеттл – это традиционное название небольших садовых павильонов или беседок в парках и садах Европы, особенно в Баварии и Австрии. Они служили местом отдыха, встреч или торжественных мероприятий.

Слово «Salettl» происходит от итальянского «saletta», что означает «маленький зал». В эпоху барокко и классицизма такими павильонами аристократы украшали свои дворцовые сады и парки. С XVII века в моду вошли люстгертен (Lustgärten) – сады для удовольствий, предназначенные для отдыха и развлечения (Lust – нем. удовольствие). Можно предположить, что Lustgärten – это результат послевкусия, навеки поселившегося в поэтической душе после легендарных садов царицы Семирамиды. Павильоны в таких садах устанавливались на возвышенностях, у водоемов или среди густых насаждений. Они строились с расчетом, чтобы обеспечивать хороший обзор окружающего ландшафта, защищать гостей от солнца или дождя. Салеттлы были излюбленными местами встреч влюбленных парочек.

Такие беседки сооружались из дерева или камня в виде открытой или застеклённой конструкции. Крыша могла быть куполообразной или двускатной, иногда с декоративными элементами. Внутреннее пространство часто украшали фресками, резьбой или керамической плиткой.

Сегодня салеттл по-прежнему остаётся элементом ландшафтного дизайна, и современные садоводы нередко создают подобные уютные уголки для отдыха в частных садах. Наименование „Salettl“ используется и в ресторанном деле – например, в Австрии и Германии встречаются кафе и рестораны с таким названием.

Венский павильон Salettl!Salettl! был спроектирован в 1932 году Фридрихом Пиндтом (Friedrich Pindt), учеником архитектора Отто Вагнера – одного из лидеров Венского сецессиона. Ф. Пиндт также проектировал жилые муниципальные комплексы в Вене (например, Johanna-Dohnal-Hof в Пенцинге, Käthe-Königstetter-Hof в Рудольфсхайм–Фюнфхаусе) и Нижней Австрии. Однако наибольшую известность принес Пиндту именно Салеттл.

В какой-то период XX века эти небольшие павильоны были почти забыты, а название Salettl оставалось знакомо лишь немногим историкам и любителям садоводства. Вдохновленные многолетней популярностью сохранившегося „Салеттла“ на Hartäckerstraße, который позже назвали «матерью всех Салеттлов», в 1990-х годах многие современные веранды, зимние сады, горные хижины, киоски, бутики и другие подобные павильоны, служившие билетными кассами, репетиционными и дискотечными залами, начали по всей Австрии называться «Салеттлами». Это потребовало четкого разграничения „Салеттла“ на Hartäckerstraße от его эпигонов. Поэтому в 2010 году для «Das Salettl» в 19-м районе было создано усиливающее подлинность и удостоверяющее уникальность, дублирующее название SALETTL!SALETTL! Дизайн логотипа с восклицательными знаками был выполнен шрифтом в стиле ар-деко.

„Салеттл“ Ф. Пиндта – это небольшой, деревянный, гармонично вписанный в ландшафт павильон в форме октагона. Красно-коричневый фасад, застекленная веранда с белыми оконными рамами создают уютную романтическую атмосферу. Дополнительный павильон в саду зрительно уравновешивает главную беседку и усиливает ощущение уединенности. Более того, восьмиугольной планировке строений издавна приписывалось сакральное значение. Восьмерка представлялась как парабола времени, где сливаются прошлое и настоящее. Это не просто число – это метафора гармонии, бесконечности, обновления и духовного восхождения. В христианской культуре восемь – символ нового начала. В китайской культуре восьмерка считается числом благополучия и удачи. В геометрии восьмерка соотносится с октагонамами – восьмиугольниками, которые можно встретить в архитектуре храмов, мозаиках и мандалах, и символизирует баланс между земным и небесным, материальным и духовным. Октагональная конструкция располагает к созерцанию, неспешной беседе и творчеству.

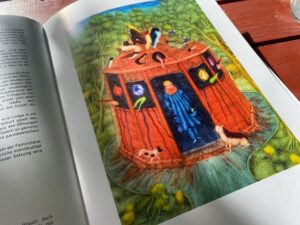

Атмосферой Salettl вдохновлялась плеяда незаурядных австрийских и иностранных художников: Кристиан Людвиг Аттерзее, Фриденсрайх Хундертвассер, Эрнст Фукс, Арик Брауер, Готфрид Хельнвайн, Арнульф Райнер, Хуберт Шмаликс, Франц Задразиль, Майа Вукойе, Даниэль Шпёрри, Сандро Киа, Билл Жаклин и многие другие. Они изображали Salettl каждый по-своему, часто помещая павильон и его садик в запредельную реальность, представляя его в фантастическом антураже, с мифическими существами или перенося на столетия назад.

Из более 150 картин и рисунков этих совершенно разных по своему стилю художников сложилась богатая коллекция, которая постоянно пополняется. Каталог с репродукциями этих удивительных и непохожих друг на друга работ можно полистать в кафе, одновременно наслаждаясь природой, горячими или прохладительными напитками, закусками, десертами или чем-то посытнее – при этом все здесь восхитительно вкусно.

Художницу, которая первой выставляла свои работы после реконструкции и повторного открытия „Салеттла“ в 1980 году как«традиционного венского кофейного павильона» («Altwiener Kaffee-Pavillon Salettl»), попросили написать небольшое полотно, изображающее заведение. Мария Сурич (Maria Suritsch) воплотила это желание в жизнь, создав картину «Адам и Ева в Салеттл» и тем самым дав начало совершенно особой коллекции.

После этой выставки в „Салеттле“ возникла традиция проведения постоянных вернисажей. Павильон гостеприимно принял множество художников, а условием или «пропуском» для участия в выставки была картина, изображавшая Salettl. Гостями вернисажей были видные деятели искусства, дипломаты, известные ораторы и репортеры. Мероприятия сопровождались концертами и атмосферными фуршетами. Художники чувствовали себя прекрасно в этом наполненном светом и людьми, облюбованном музами павильоне. В перерывах между выставками нередко проходили небольшие спектакли, устраивались литературные чтения.

Есть нечто сладостно-упоительное, когда теплым днем устраиваешься в обильной тени, смягчающей лучи солнца, за столиком, за которым, наверняка, сиживали многие творческие личности. Заказываешь яблочный сок, разбавленный содовой (Apfelsaft gespritzt), делаешь глоточек этого живительного в жару напитка и, наконец, начинаешь листать альбом. И вдруг, подобно Алисе из сказки Луиса Кэрола или герою из фэнтезийных фильмов Тима Бёртона попадаешь в чудесную страну, переносишься в фантастический мир, изображенный художниками. Осмысливаешь индивидуальность манеры каждого, удивляешься воображению, разгадываешь символы и метафоры, заключенные в картинах.

Мария Сурич представила „Салеттл“ в виде райского сада с Адамом и Евой в окружении райских птиц, животных и ярких растений. Вероятно, не только у этой художницы, но и у многих других, далеких от искусства посетителей павильона, наслаждавшихся летними днями в тенистой прохладе, возникали ассоциации „Салеттла“ с Эдемом.

Художница Доминика Пипп (Domenika Pipp) помещает „Салеттл“ на переднем плане – на греческой колонне , окруженной зданиями, выполненными в различных архитектурных стилях – и эта, скорее всего, неслучайность способна вызвать у зрителя довольно сложные ассоциации. Согласно Витрувию, древнеримскому ученому, известному своим трактатом «Десять книг об Архитектуре», сама идея, концепция храма в своей основе восходит к примитивной деревянной хижине, перенятой греками. Эта хижина, по мнению многих мэтров теории архитектуры, следовавших за Витрувием, являла собой первое жилище человека, Адама. Соответсвенно, примитивная хижина, по мнению теоретиков, могла быть прародительницей всей архитектуры. (Первоначально, скорее всего, Адам обитал в пещере, но встретив Еву, ему, конечно, пришлось построить для дамы жилье более комфортное).

Неизвестно, существовало ли такое жилище Адама на самом деле. Хрестоматийным стал рисунок французского теоретика искусств эпохи Просвещения Марка-Антуана Ложье (Marc-Antoine Laugier), изобразившего примитивную хижину. Согласно Ложье, примитивная хижина представляет собой чистейший дистиллят природы – создание незамутненного разума, побуждаемого только необходимостью.

Далее, в соответствии с теорией пионера архитектурного модернизма и функционализма Ле Корбюзье, незагрязненная (примитивная) природа мышления находится в тесной связи с фундаментальными законами всего творения. Не существует такого первого дома, подлинность которого могли бы подтвердить археологи. Они даже не могут сказать, где находится это место – для этого нужно сначала найти утерянный Эдемский сад. Однако мы можем его “вспомнить”, дав волю воображению, поскольку он хранится в сейфе коллективной памяти, сохраняемой легендами.

Творческие люди начала XX века всего диапазона искусств – литературы, театра, музыки, изобразительных искусcтв, новорожденного кино, – находясь в некотором смятении от стремительной индустриализации и урбанизации, искали новые средства выражения в примитивном и одновременно, по их мнению, истинном взгляде на мироустройство. В России, например, это началось еще в 70-х годах XIX века и выразилось в «хождении в народ», народничестве, которое почти сразу приняло и политическую окраску. Венгерские композиторы и музыковеды-фольклористы Золтан Кодай и Бела Барток ездили по селам и, как итог – не только издали многочисленные сборники народных песен, но и творчески преломили их мелодику в своих творениях.

Многие художники совершали поездки на восток, в Африку за истинным, мудрым, скрытым от наступающей семимильными шагами цивилизации и доступным якобы только примитивному. Высвободить творческие силы учащихся, почувствовать природу материала, ощутить закономерности формообразования стремилась и архитектурная художественно-промышленная школа Баухауз. Можно вспомнить Василия Кандинского или историю Поля Гогена, творчески интерпретированную С. Моэмом в романе «Луна и грош».

С интересом листаешь страницы каталога, читаешь любопытные художественно-исторические аннотации. Взгляд задерживается на акварели Арика Брауера. Это изображение павильона в виде Ноева Ковчега среди пышной растительности – еще одно метафорическое обращение вглубь истории, к истокам, еще одна ассоциация с райским садом. Кстати, роскошная вилла этого художника, протагониста фантастического реализма – одного из самых ярких проявлений австрийского искусства после 1945 года, находится совсем неподалеку от кафе и служит сейчас музеем.

Введенный в оборот в середине 1950-хх годов термин «фантастический реализм» был воспринят и Федерико Феллини. Итальянский режиссер дал своему кинематографическому стилю название — «realismo fantastico». В этом художественном направлении реальный мир переплетается с элементами вымышленного, мифического и магического. Картины, скульптуры и литературные произведения в этом стиле выглядят узнаваемо — формы, фигуры и пейзажи напоминают действительность, но при этом наполнены тайными символами, мистическими мотивами и особой глубиной. Параллельно в 40-50-х удаленность и обособленность культуры Южной Америки от европейской способствовали возникновению фантастического мистического реализма Хулио Кортасара.

Издатель каталога „Das Salettl!Salettl!“ Ф. Р. Фалкнер (F. R Fаlkner) изобретает и использует термин «гипореализм» (греч. hypo – внизу, снизу, под), характеризующий «иною реальность». Гипореализм – воспроизведение своими средствами своего видения «другого» мира как таинственного промежуточного уровня, где под привычной поверхностью повседневности скрыта реальность, неведомая обыденному восприятию, но доступная восприятию многих представителей богемы, чему издавна способствовала и продолжает способствовать театральность антуража барочно-сецессионной Вены. Достаточно вспомнить хотя бы «Новеллу о снах» Артура Шницлера, которая легла в основу фильма Стенли Кубрика «С широко закрытыми глазами», или исследования сновидений Зигмунда Фрейда.

Арик Брауер, изобразив „Салеттл“ как Ноев Ковчег, воспроизводит свою фантазию, облекая ее посредством академической, отточенной техники в изолированный биотоп с девственными флорой и фауной, напоминая о проблематике бережного отношения к окружающей среде, о стремлении человека к прекрасному, пусть даже воображаемому.

Каждый рай, как заметил Марсель Пруст, «должен быть обязательно потерян». Однако рай внутри „Салеттла“ на Hartäckerstraße все еще существует! Стоит поспешить туда, не упустить возможность им насладиться, пока он, согласно законам мироздания, не исчез.

Потягиваешь яблочный сок с содовой, по лицу скачут солнечные зайчики, мысль растворяется в блаженстве. Важные вопросы мироздания и ежедневная суета уступают ярким мечтам и творческим идеям. Все здесь дышит красотой и покоем, а дела… пусть дела пока подождут. И в подтверждение такой мысли вспоминаешь из “Легенды об Уленшпигеле” Шарля де Костера, что Лень как субстанция – очень хрупка, и способна на превращение в Мечты поэтов и мудрецов. Салеттл наяву или в мечтах – одновременно реальное и ирреальное место. Оно напоминает о том, что даже в самую бурную эпоху человек способен сохранять внутри себя оазис мечты, красоты, надежды, веры в чудо.