„Wiener Collage“ – das sind zwölf kleine Essays über Wien, entsprechend der Anzahl der Monate, illustriert mit Aquarellen, von Viktoria Malyshava. Es ist eine Art Kalender, der Seiten der Geschichte enthält und nach römischer Tradition im März beginnt. Dies ist kein Zufall, nicht zuletzt, weil Wien vor rund zweitausend Jahren an der Stelle des römischen Vorpostens Vindobona entstand und die österreichischen Kaiser fast vier Jahrhunderte lang die Krone des Heiligen Römischen Reiches trugen, bis zu dessen Auflösung.

Die Wechselfälle der jahrhundertelangen Geschichte und der in der österreichischen Hauptstadt heimisch gewordene schöpferische Geist haben zu dem heutigen glanzvollen Erscheinungsbild der Stadt beigetragen, in der stets das Gefühl bleibt, dass Komfort, Schönheit und Kunst immer bei dir sind.

Martius

Der älteste Gasthof Wiens. Das Griechenbeisl

Das Griechenbeisl gilt als das älteste Wirtshaus in Wien und wurde erstmals 1447 in Dokumenten erwähnt. Das Lokal trug verschiedene Namen: „Zum gelben Adler“, „Gasthaus Rotes Dachl“, „Zum Goldenen Engel“, bevor es schließlich in „Griechenbeisl“ umbenannt wurde. Diese Umbenennung erfolgte, da die Stammgäste des Lokals Levantehändler waren, die sich bereits während der Herrschaft der Babenberger (976–1246) in der Nähe niederließen, und die Gegend wurde seit langem als „griechisch“ bezeichnet.

Unter den Habsburgern wurde die Stadt ständig umgebaut und erneuert, um der zunehmenden Macht und dem Status der Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches gerecht zu werden. Alte, verfallene Gebäude wurden abgerissen und durch moderne ersetzt, aber das mittelalterliche Viertel, in dem sich heute das Griechenbeisl befindet, blieb erstaunlicherweise erhalten.

Das Griechenbeisl erlangte eine gewisse Bekanntheit durch den Straßenmusikanten und Spaßmacher Augustin. Legenden zufolge verfasste er das populäre Lied:

O du lieber Augustin, Augustin, Augustin,

O du lieber Augustin, alles ist hin…

Ja, vieles ist vergangen, vieles ist vergangen und nicht in der Erinnerung geblieben, aber Augustin ist für immer „lebendig“ geblieben. Und das Beisl, zum großen Teil dank ihm, ist bis heute erhalten geblieben. 1679 wütete die Pest in Wien, aber Augustin ließ sich nicht entmutigen und auf wunderbare Weise blieb er am Leben. Um das Publikum zu unterhalten, spielte er weiterhin Dudelsack und sang fröhliche Lieder in den Wirtshäusern, darunter auch im Griechenbeisl. Er genoss es, dem Glas zuzusprechen, und eines Tages betrank er sich so sehr, dass er direkt auf der Straße einschlief. Die Leichenwagenfahrer, die annahmen, der Musiker sei tot, legten ihn in ihre Karre, brachten ihn zu einem Pestgrab und warfen ihn zu den Toten. Am nächsten Morgen hörten die Stadtbewohner, wie der Dudelsackspieler sang, und zogen ihn aus dem Grab. Das Erstaunliche an dieser Geschichte ist, dass Augustin nach einer solchen Nacht nicht krank wurde. Er wurde später als Glückspilz bekannt.

Beim Sitzen in der Taverne in einem ihrer authentischen Räume und beim Erinnern an diese Geschichte kann man über die Rolle einer positiven Lebenseinstellung nachdenken, die auch in scheinbar unlösbaren Situationen hilft. Dies haben vielleicht auch andere Gäste getan, die hier waren: Mozart, Beethoven, Schubert; Wagner, Brahms, Rainer Maria Rilke, Luciano Pavarotti, Phil Collins… und viele andere. Die Autogramme dieser berühmten Besucher befinden sich im Raum von Mark Twain, der ebenfalls hier speiste und besonders hervorgehoben werden sollte. Während seiner Reise durch deutschsprachige Länder schrieb er seinen humorvollen Essay „Die schreckliche deutsche Sprache“.

Aprilis

Die Hüterin der klassischen Musiktraditionen. Die Wiener Staatsoper

Die Wiener Staatsoper zählt zu den besten Opernhäusern der Welt. Als Nachfolgerin der Wiener Hofoper, die seit dem 17. Jahrhundert existierte, ist sie eine Hüterin der klassischen Traditionen. Gleichzeitig bietet die Staatsoper ihren Gästen auch ein modernes Repertoire.

Das erste monumentale Gebäude am Ring war die Wiener Staatsoper. Der Bau begann im Jahr 1861 unter der Leitung der Architekten August Sicard von Sicardsburg und Eduard van der Nüll im Stil der Neorenaissance. Der Bau dauerte sieben Jahre, und in dieser Zeit wurde das Gebäude ständig von den Bürgern, aber auch vom Kaiser, kritisiert. Man hat es sogar mit einer „versunkenen Kiste“ verglichen. Solche Angriffe trieben den empfindlichen Eduard van der Nüll in den Selbstmord. Und zehn Wochen später, nicht weniger empfänglich für Kritik, starb Sicardsburg an einem Herzinfarkt. Seitdem enthielt sich Kaiser Franz Joseph I. kritischer Bemerkungen über Kunstschaffende.

Das unvollständige Projekt wurde 1869 von Josef Hlávka abgeschlossen, und die Oper wurde mit der Premiere von Mozarts „Don Giovanni“ in Anwesenheit des kaiserlichen Paares feierlich eröffnet.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Oper von der amerikanischen Luftwaffe bombardiert, wodurch der Zuschauerraum und die Bühne in Flammen aufgingen. Lange Zeit wurde darüber diskutiert, ob die Oper in ihrer ursprünglichen Form wiederhergestellt oder vernünftigerweise an einem anderen Ort neu gebaut werden sollte. Die Wiener Tradition überwog – die Wiener Staatsoper wurde größtenteils durch private Spenden wieder aufgebaut und 1955 mit Beethovens Oper „Fidelio“ wiedereröffnet.

Gustav Mahler, einer der herausragendsten Symphoniker, wurde 1897 zum Direktor der Wiener Staatsoper ernannt. Seine zehnjährige Amtszeit markierte eine Ära der künstlerischen Blüte für das Opernhaus. Pyotr Vail, in seinem Werk „Genius Loci“, illustriert die kulturelle Bedeutung der Musik in Wien um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert: „Musiker in Wien waren damals so berühmt wie Matadore in Sevilla“. Wenn Mahler auf der Straße entlang ging, drehten sogar die Kutscher sich um und flüsterten ehrfürchtig: Mahler! – erinnert sich der Dirigent Bruno Walter. Als Direktor setzte Mahler eine strenge Regel durch, die den Zutritt von Zuschauern verbot, wenn sie verspätet zu Vorstellungen erschienen. Diese Maßnahme führte zu Beschwerden bei Kaiser Franz Joseph I., der daraufhin diplomatisch erwiderte: „Es gibt einen Direktor, ich kann einen Wunsch äußern, aber keinen Befehl erteilen.“

Maius

Tempel als Zeichen des Dankes an den Herrn. Votivkirche

Die Entscheidung zum Bau der Votivkirche wurde als Dank an Gott für die glückliche Rettung des 23-jährigen Kaisers Franz Joseph im Jahr 1853 nach einem fehlgeschlagenen Attentat eines ungarischen Nationalisten getroffen. Der Monarch wurde verletzt, überlebte aber – vielleicht durch einen glücklichen Zufall oder den Willen Gottes.

Votivgaben (lateinisch „votivus“ – den Göttern geweiht, „votum“ – Gelübde) sind seit langem bekannt. Dies sind Gegenstände, oder zum Beispiel, ein erschwinglicher Geldbeitrag, die ein Opfer für übernatürliche Kräfte oder Götter symbolisieren, um Heilung, die Erfüllung eines Wunsches, die Rettung des Lebens oder die Verhinderung einer Gefahr zu erlangen.

Etwa 300.000 Bürger spendeten Geld für den Bau der Votivkirche, um Gott für die Rettung ihres Kaisers zu danken. Der Wettbewerb wurde vom 26-jährigen Architekten Heinrich von Ferstel gewonnen, der später ein prominenter Vertreter des Historismus wurde und viele prächtige Gebäude im ersten Bezirk von Wien errichtete. Die Votivkirche wurde im neugotischen Stil gemäß dem Bauplan des Rings im Jahr 1879 erbaut und anlässlich der silbernen Hochzeit des kaiserlichen Paares geweiht.

Anhänger der klassischen Kunst, z. B. die Italiener, betrachteten die gotische Architektur als barbarisch und geschmacklos. Goethe widersprach den Italienern in seinem Artikel „Über die deutsche Baukunst“ von 1773, in dem er den gotischen Dom mit „einem hocherhabnen, weitverbreiteten Baume Gottes, der mit tausend Ästen, Millionen Zweigen und Blättern, gleich dem Sand am Meer, ringsum der Gegend die Herrlichkeit des Herrn verkündet“ verglich. Goethe schrieb auch, dass der gotische Stil verkörpert: „… das tiefste Gefühl von Wahrheit und Schönheit der Verhältnisse, wirkend aus starker, rauer, deutscher Seele…“

Die Votivkirche befindet sich an der Stelle des abgetragenen Glacis, also einer Freifläche vor dem Graben, der einst Wien schützte, an der Schnittstelle des neunten und ersten Bezirks. In ihrer Abgeschiedenheit und Erhabenheit überwacht dieses majestätische Gebäude mit seinen „tausend Ästen und Millionen Zweigen“ den Luxus und Trubel der Inneren Stadt. Wahrscheintlich spiegelt die Kirche weitgehend die Weltanschauung von Franz Joseph wider, der 68 Jahre lang das Reich regierte, dem Vaterland treu ergeben war und einen in vieler Hinsicht asketischen Geist hinterließ, der in diesem Werk verewigt wurde.

Junius

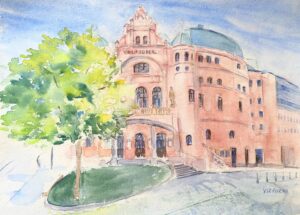

Der Tempel der Musik in der Peripherie. Volksoper

Die Wiener Volksoper ist das zweitwichtigste Opernhaus in der österreichischen Hauptstadt. Die Hauptoper von Wien, die 1869 auf der Ringstraße eröffnet wurde, war nur für die Aristokratie zugänglich. Um auch den übrigen Bürgern von Österreich-Ungarn kulturelle Unterhaltung bieten zu können, wurde 1898 die Volksoper errichtet – zwar etwas abgelegen, an der Grenze zwischen dem heutigen 9. und 18. Bezirk Wiens, jedoch in einer Gegend, in der wohlhabende Bürger wohnten.

Ihre Eröffnung fiel mit dem 50-jährigen Jubiläum der Herrschaft Kaiser Franz Josephs zusammen. Ein weiteres historisches Highlight erlebte die Volksoper 89 Jahre später, im Jahr 1987: Während der Dreharbeiten zum 15. James-Bond-Film diente das Opernhaus als beeindruckende Kulisse für die Anfangsszenen des Films.

Iulius

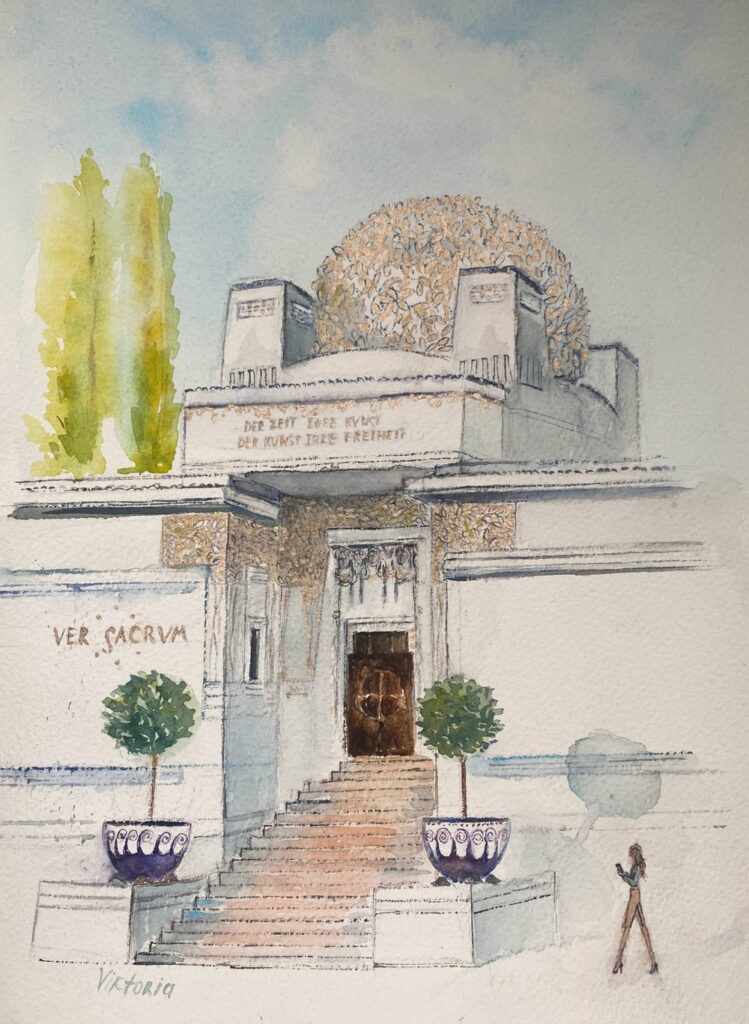

Das Symbol des Wiener Jugendstils. Secession

Die Ausstellungshalle Secession ist die Visitenkarte des Wiener Jugendstils und zeigt freie, avantgardistische Ideen in der Kunst. Sie wird von einer filigrane Kuppel gekrönt, die aus tausenden von glänzenden goldenen Platten besteht, die in Form von Lorbeerblättern gestaltet sind und die Geburt und den Ruhm der neuen Kunst symbolisieren.

Progressive junge Wiener Künstler wie Alfred Roller, Koloman Moser, Josef Hoffmann, Josef Maria Olbrich, Max Kurzweil und andere, die gegen den akademischen Konservatismus und die hohe Kunst nur für Auserwählte protestierten, schlossen sich 1897 zur Gemeinschaft „Secession“ (lat. secessio – Abspaltung, Trennung) zusammen, die von Gustav Klimt geleitet wurde. Bereits 1898 erhielt die Gemeinschaft ihr eigenes Gebäude, entworfen von Josef Maria Olbrich, am Anfang des Naschmarkts, nicht weit vom Ring entfernt, der zur gleichen Zeit mit prächtigen Gebäuden bebaut wurde. Die Inschrift über dem Eingang der Secession lautet: „Der Zeit Ihre Kunst, Der Kunst Ihre Freiheit“.

Seit 1898 gab die Secession einen eigenen Almanach namens „Ver Sacrum“ heraus, unter dem Motto „Die Kunst in Österreich und Österreich durch die Kunst wiederbeleben“. Der Name des Almanachs „Ver Sacrum“ (lat. – „heiliger Frühling“) verweist auf die Antike. Bei den alten Italiken und später bei den Römern bestand der Brauch, sich vor Naturkatastrophen und anderen Gefahren an die Götter Mars oder Jupiter um Schutz zu wenden und ihnen zu versprechen, alles zu opfern, was im nächsten Frühling geboren wird. Dies war ein Stück Vieh, oder konnten auch die Erstgeborenen adliger Familien sein, die nach Erreichen des zwanzigsten Lebensjahres aus der Stadt verbannt wurden. Diese Sitte symbolisierte die Befreiung von Unglück, die Erneuerung des Lebens und die Hoffnung auf die Zukunft. Auf ähnliche Weise verbannten sich die Secessionisten metaphorisch aus der konservativen Kunst im Namen der Verwirklichung neuer künstlerischer Ideen.

So geschah es später. Die Secession und ihre Anhänger haben in vielerlei Hinsicht die Ästhetik der Wiener Kunst bis heute geprägt und prägen sie weiterhin.

Augustus

Ein gemütlicher Winkel im Biedermeier-Stil. Sünnhof

Im Handelsviertel des dritten Bezirks, nur wenige Schritte von der belebten Landstraße entfernt, befindet sich eine gemütliche, ruhige Ecke der österreichischen Hauptstadt – der Durchgang Sünnhof. Es wurde um 1845 auf Anweisung des Anwalts Rudolf Sünn von den Architekten Peter Gerl und Joseph Dallberg im Biedermeier-Stil erbaut. Dieser Stil, ein Ableger des Romantizismus, war in Deutschland und Österreich zwischen 1815 und 1848 weit verbreitet und stand im Gegensatz zum französischen Empire-Stil oder dem Wiener Neoklassizismus. Der Name Biedermeier entstand aus einem Wortspiel: Biedermann – ein einfacher, naiver Mensch, und der Nachname Meier. Dieser Stil reflektiert die Sentimentalität des bürgerlichen Lebens, häuslichen Komfort, Privatheit und eine Abkehr von den weltlichen Erschütterungen.

Der Sünnhof bietet auch heute noch einen Rückzugsort in einem gemächlichen, untypisch städtischen Rhythmus. Farbenfrohe Akzente setzen die hier aufgehängten bunten Regenschirme. Besonders reizvoll ist es, sie in der warmen Jahreszeit zu betrachten, im Schatten an einem Tisch mit einem erfrischenden Getränk zu sitzen und dabei an die Gassen und Passagen anderer europäischer Hauptstädte – wie Paris, London, Budapest… – zu denken, die ebenfalls mit ähnlichen, „augenfreundlichen“ Schirmen geschmückt sind.

September

„Oase“ des 9. Wiener Bezirks. Palais Liechtenstein

Der barocke Liechtenstein-Palast mit dem angrenzenden, im englischen Stil gehaltenen schattigen Park ist eine „Oase“ im Alsergrund, dem 9. Wiener Bezirk. Dieser Komplex ist im Privatbesitz des Fürstenhauses von Liechtenstein.

Der Palast blickt auf eine mehr als dreihundertjährige Geschichte zurück und beherbergt heute Teile der Familiensammlung, darunter Werke bedeutender Künstler, vor allem aus der Barock- bis Biedermeierzeit. Ein besonderer Stolz der Besitzer ist die Sammlung von Gemälden Peter Paul Rubens’. Die Innenräume des Palastes, gestaltet im Barock- und Rokokostil, sind mit bemalten Decken, Statuen und seltenem Porzellan verziert. Hier ist auch eine vergoldete Zeremonialkutsche ausgestellt. Die Eigentümer erweitern kontinuierlich ihre Sammlung durch den Erwerb seltener Kunstwerke auf Auktionen.

Die gewundenen Pfade, Teiche, schattigen Baumkronen und duftenden Blumenbeete sind eine Freude für das Auge und bringen Ruhe in die Seele. In der warmen Jahreszeit lädt die Harmonie aus Architektur, gigantischen Platanen und filigranem Laub zum Entspannen mit einem Buch ein. Es ist ebenfalls eine Freude, an kühleren Tagen über die Wege dieses kleinen Parks zu schlendern, um dann in einem nahegelegenen französischen Café zu verweilen.

October

Imposante Jugendstil-Treppe. Strudlhofstiege

Der Name der Strudlhofstiege geht auf den österreichischen Maler und Bildhauer Peter Strudel zurück. Er gründete im Jahr 1690 in unmittelbarer Nähe eine Malschule. Die Treppe selbst wurde Anfang des 20. Jahrhunderts im Jugendstil nach einem Entwurf von Theodor Johann Jäger errichtet. Berühmtheit erlangten diese eindrucksvollen Stufen durch den gleichnamigen Roman des österreichischen Autors Heimito von Doderer: „Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre“ (1951).

Eine Gedenktafel mit einem eingravierten Gedicht aus diesem Roman ist am Brunnen mit dem Fisch angebracht:

„Wenn die Blätter auf den Stufen liegen

herbstlich atmet aus den alten Stiegen

was vor Zeiten über sie gegangen.

Mond darin sich zweie dicht umfangen hielten,

leichte Schuh und schwere Tritte,

die bemooste Vase in der Mitte

überdauert Jahre zwischen Kriegen.

Viel ist hingesunken uns zur Trauer

und das Schöne zeigt die kleinste Dauer.“

November

Ein Tempel zur Rettung vor der „Schwarzen Pest“. Peterskirche

Die Peterskirche in Wien, ein Juwel barocker Pracht gepaart mit einer intimen Atmosphäre, liegt ein wenig versteckt beim Spaziergang durch den prachtvollen Graben, fast in einer Vertiefung des Platzes verborgen.

Legenden zufolge wurde sie im Jahr 792 von Karl dem Großen gegründet, wobei frühere Quellen von einer spätantiken Basilika aus dem 6. Jahrhundert an diesem Ort berichten.

Nach der verheerenden Pest im Jahr 1679 wurden sakrale Bauten und Pestpfähle zum Dank für die Rettung errichtet. Daher ersetzte man die alte romanische Kirche durch den Neubau dieser barocken Kirche, dessen Errichtung 1701 begann und bis 1733 andauerte.

Das opulent ausgestattete Innere der Kirche zeichnet sich durch seine elliptische Form aus. Die Kuppel ziert ein monumentales Fresko der Himmelfahrt Mariens, ein Werk des österreichischen Barockmalers Johann Michael Rottmayr. Das Altargemälde „Heiliger Petrus heilt den Lahmen“ stammt vom deutsch-italienischen Künstler Martino Altomonte.

Rechts vom Altar befindet sich die Skulpturengruppe „Die Hinabstürzung des Johannes Nepomuk in die Gewässer der Moldau“. Ein solches Motiv ist in verschiedenen Ecken Wiens häufig zu finden, da die Figur dieses Heiligen als Symbol der Gegenreformation diente. Der heilige Johannes Nepomuk wurde von Österreich aus Böhmen übernommen – ebenso wie von Katholiken anderer westeuropäischer Länder. Dieser Heilige wurde zu einer kultischen Persönlichkeit, einem Vorbild wahrhaftigen und unerschütterlichen Glaubens, der Tugend und moralischen Standhaftigkeit – und fügte sich somit organisch in das Konzept der Beeinflussung der Massen ein.

Die Peterskirche gehört zur Personalprälatur des Opus Dei. In ihrem Inneren findet sich das Porträt von Josemaría Escrivá de Balaguer, dem Gründer der Bewegung. Opus Dei zielt darauf ab, Christus in Arbeit, Familienleben und anderen alltäglichen Aktivitäten zu entdecken.

In der Kirche werden regelmäßig Orgelkonzerte abgehalten. Der geräumige und helle Krypta-Raum dient der Aufführung von Kammeropern, klassischen Instrumentalkompositionen und Ausstellungen.

December

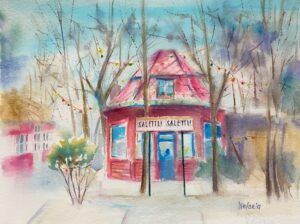

Ein kultiges Café mit Blick auf den Wienerwald. Salettl

Das Salettl ist ein einzigartiges, legendäres Café im 19. Bezirk von Wien, gelegen im grünen, ruhigen Teil nahe des Hugo-Wolf-Parks. Es ist ein Juwel in der Wiener Sammlung von Schätzen, Seltenheiten und Kuriositäten. Der kultige Pavillon mit seinem kleinen Garten bietet einen herrlichen Blick auf die Weinberge und den Wienerwald. Ein Ort, zu dem man immer wieder zurückkehren möchte. Hier fließt die Zeit nach eigenen Regeln, und das Frühstück wird bis 16:00 Uhr serviert, was Verliebte und die bis zum Morgengrauen mit ihrer Muse verweilende Bohème anzieht.

Der Salettl-Pavillon, gestaltet in der Form eines Oktagons, wurde von Friedrich Pindt entworfen, einem Schüler Otto Wagners, einem der Hauptvertreter der Wiener Secession. Diese achteckige Bauweise des Pavillons oder der geschlossenen Laube ist ideal für tiefgründige Gespräche, kreatives Schreiben, Zeichnen und für das Genießen der Aussicht.

Der kreative Mikrokosmos des Salettl hat zahlreiche österreichische und internationale Künstler von Weltrang inspiriert, darunter Christian Ludwig Attersee, Friedensreich Hundertwasser, Ernst Fuchs, Arik Brauer, Gottfried Helnwein, Arnulf Rainer, Hubert Schmalix, Franz Zadrazil, Maya Vukoye, Daniel Spoerri, Sandro Kia und Bill Jacklin.

Diese Künstler haben das Salettl auf ihre eigene Art und Weise interpretiert, indem sie den Pavillon und seinen Garten oft in eine überirdische Realität transferierten, ihn in einer phantastisch-mystischen Atmosphäre darstellten, umgeben von mythischen Wesen, und ihn in vergangene Jahrhunderte versetzten.

Januarius

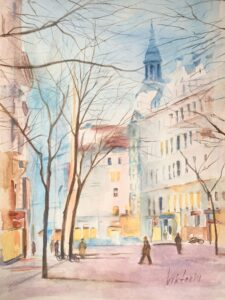

Die Hauptgeschäftsstraße und ein beliebter Erholungsort abseits der Wiener Sehenswürdigkeiten. Die Mariahilferstraße

Der innere Teil der Mariahilferstraße (Innere Mariahilfer Straße) erstreckt sich über 1,8 km – eine pulsierende Lebensader der Stadt, die vom Museumsquartier bis zum Westbahnhof führt. Diese Straße, die im Volksmund liebevoll „Mahü“ genannt wird, ist ein Konglomerat von Geschäften – groß und klein, teuer und erschwinglich. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und ein Ort für Spaziergänge, wo man eine Pause von den Sehenswürdigkeiten des 1. Bezirks, von Gemäldegalerien oder von der Musik Mozarts, Strauß’ und Bruckners machen kann.

Viele Wiener wissen nicht, dass die Mariahilferstraße, die längste Einkaufsstraße der österreichischen Hauptstadt, über den Gürtel hinaus weitergeht. Sie erstreckt sich weitere 1,9 km in den 15. Bezirk bis hin zum Technischen Museum. Dieser Abschnitt wird als Äußere Mariahilferstraße bezeichnet.

Die Straße erhielt ihren Namen 1897 zu Ehren des ehemaligen Vorortes Mariahilf. Zuvor hatte sie viele andere Namen, wie z. B. „Penzinger Poststraße“ oder „Schönbrunner Straße“.

Die Mariahilferstraße wurde bereits zur Römerzeit angelegt. Im Mittelalter und bis Mitte des 17. Jahrhunderts befanden sich zwischen ihr und dem Fluss Wien ausgedehnte Weinberge. Im 17. Jahrhundert ließen sich hier, entlang der belebten Handelsstraße, Handwerker und Kaufleute nieder. Im 18. Jahrhundert begann eine rege Bautätigkeit, und es entstanden Gasthäuser und Tavernen.

Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wurden die kleinen Händler und Handwerker allmählich von der Mariahilferstraße verdrängt. An ihrer Stelle entstanden zahlreiche Geschäfte, die sich später zu großen Kaufhäusern entwickelten. Die Bedeutung der Straße nahm mit der Eröffnung des Westbahnhofs 1859 stark zu, was den Bau von Hotels und die Eröffnung zahlreicher Cafés zur Folge hatte. Die Straße verlor ihren vorstädtischen Charakter: Sie wurde mit mehrstöckigen Gebäuden mit imposanten Fassaden in verschiedenen historischen Stilen bebaut. Die Läden wurden größer und luxuriöser. Anstelle traditioneller Geschäfte traten die ersten modernen Kaufhäuser wie Gerngroß, Herzmansky (heute Peek & Cloppenburg), später Stefan Esders (in den 1990er-Jahren von Leiner übernommen, heute nicht mehr an der Straße vertreten) und Stafa (heute Hotel Dreistern und Textilgeschäft Reiter).

Seit 2014-2015 ist die Straße größtenteils eine Fußgängerzone, was die Mariahilferstraße noch angenehmer für Spaziergänge, Shopping und Entspannung macht. Nach ausgiebigem Shoppen und einer Stärkung mit Streetfood – zum Beispiel einem Stück Pizza oder einer mehrschichtigen Eiskreation – kann man gemütlich über die „Mahü“ flanieren, Schaufenster betrachten und an besonderen Orten Halt machen. Zum Beispiel an der Gedenktafel am Haus Nr. 45, wo der Dramatiker Ferdinand Raimund geboren wurde, oder an den Häusern Nr. 47-53, die im Stil der Secession und der Wiener Werkstätte gebaut wurden. Der bekannte Architekt Adolf Loos war an der Gestaltung und Einrichtung der Häuser Nr. 13, 56 und 70 beteiligt. Im Haus Nr. 71a (heute Hotel Kummer) wurde der Komponist Josef Strauß geboren, und im Haus Nr. 88a lebte die Schauspielerin Hansi Niese.

Fast jedes Haus hier birgt seine eigene Geschichte. Vielleicht wird auch die Straße selbst eines Tages als Handelsstraße nur noch Teil der Geschichte sein, da immer mehr Käufer den traditionellen Einkauf durch Online-Shopping ersetzen.

Februārius

Das weinselige Herz Wiens: Grinzing

Grinzing ist eine malerische Ecke Wiens am Fuße der Hügel des Wienerwaldes, einst ein Vorort und heute ein Symbol der österreichischen Weinkultur sowie die Verkörperung idyllischer Weinberge. Im 19. Bezirk Döbling gelegen, vereint es den Charme eines alten Dorfes mit einer reichen Geschichte des Weinbaus. Gemütliche Häuschen mit Ziegeldächern und die traditionellen Weinschenken – die Heurigen – bewahren den Geist von Ruhe und Gelassenheit.

Grinzing wird erstmals im 12. Jahrhundert in Dokumenten erwähnt, doch seine Blütezeit begann deutlich später, als der Weinbau zur Haupterwerbsquelle der Bewohner wurde. Der fruchtbare Boden und das günstige Klima förderten den Anbau von Weintrauben. Mit der Zeit entwickelte sich das Gebiet zu einem der bekanntesten Weindörfer Österreichs.

Die steinigen Hänge Grinzings wechseln sich mit sandigen Abschnitten, Kies und Lehm ab, was den lokalen Weinen einen fruchtigen, spritzigen und raffinierten Geschmack verleiht. Hier werden Sorten wie Grüner Veltliner, Riesling und der Gemischte Satz hergestellt – ein einzigartiger Wiener Wein, der aus einer Mischung verschiedener Rebsorten gekeltert wird.

Die Heurigen in Grinzing sind das Highlight des Bezirks. Diese Weinschenken bieten ihren Gästen Weine aus eigener Produktion des aktuellen Jahrgangs an (Heuriger – „junger Wein“) und servieren dazu traditionelle hausgemachte Snacks. Zu den Spezialitäten gehören Käse, Räucherwaren, Gebäck und andere lokale Delikatessen. Die Auswahl an Speisen wird durch eine spezielle Verordnung geregelt, die festlegt, was angeboten werden darf und was nicht. Zu den Köstlichkeiten zählen lokale Würste (insbesondere die beliebte Blutwurst), Käse, Schinken, gebratenes Fleisch, Sardinen, eingelegte Heringröllchen mit einem amüsanten Namen „Rollmöpse“, eingelegtes Gemüse, hartgekochte Eier und verschiedene Aufstriche (am beliebtesten ist der Käseaufstrich Liptauer). Außerdem werden Butter, Grammeln, gesalzene Mandeln und Erdnüsse, Knödel, hausgemachtes Gebäck, frisches Obst und Gemüse aus der Region serviert. Läuft Ihnen nicht auch schon das Wasser im Mund zusammen?!

In den Heurigen trinkt man auch „G’spritzter“– Wein, der mit Sodawasser gemischt wird. Für Kinder gibt es Kracherl, eine süße Limonade mit klassischen Aromen wie Himbeere und Zitrone. In der warmen Jahreszeit sitzen die Gäste an Holztischen auf offenen Terrassen, umgeben von Weinbergen, während sie im Winter die gemütliche Atmosphäre am Kamin in den alten Stuben genießen. Der Wein wird aus großen Glaskrügen getrunken, und es herrscht eine lebhafte, ausgelassene Stimmung. Man kommt in großen Gruppen, mit ganzen Familien und Kindern – eine Atmosphäre voller Geselligkeit und Lebensfreude.

Die Heurigen sind ein einzigartiges Phänomen der österreichischen Kultur und besonders in Wien äußerst beliebt. Diese Lokale sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Wiener Gastronomie, bewahren jahrhundertealte Traditionen und ziehen sowohl Einheimische als auch Touristen an. Das Wort „Heuriger“ stammt vom deutschen Wort „heuer“, das „dieses Jahr“ bedeutet. Die Geschichte der Heurigen reicht zurück bis zur Zeit von Kaiser Joseph II., der 1784 den Winzern erlaubte, ihren Wein direkt zu verkaufen, ohne eine Lizenz zu benötigen. Dieses Dekret legte den Grundstein für die Entwicklung der Heurigenkultur als Treffpunkt, an dem Menschen zusammenkommen, sich austauschen und frischen Wein genießen konnten. Ursprünglich richteten die Winzer in ihren Gärten und Häusern kleine Bereiche mit ein paar Tischen ein, um den Wein an die lokale Kundschaft zu verkaufen. Essen wurde damals nicht angeboten – die Gäste brachten es selbst mit. Diese Tradition besteht bis heute: Nach den geltenden Regeln darf man in Heurigen seine eigene Verpflegung mitbringen.

Heutzutage sind die Heurigen nicht nur Orte, an denen man Wein trinkt, sondern auch ein Symbol für Wiener Demokratie. Es ist schwer, in Wien demokratischere Lokale zu finden als die Heurigen. Selbst die berühmten Wiener Kaffeehäuser und die verschiedenen Beisln (Tavernen) können mit ihrer Atmosphäre kaum mithalten. Heurigen vereinen alle Menschen, unabhängig von Einkommen, Alter, Geschlecht oder Beruf. Hier treffen sich Anwälte, Ärzte, Arbeiter, Handwerker und Künstler. Alle stehen gemeinsam mit Tabletts in der Hand in der Schlange, während sie sich das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen und laut darüber nachdenken, was sie wählen sollen: Blutwurst mit Bratkartoffeln und Kraut oder doch lieber Schweinsbraten mit Kümmel und Gurkensalat?

Im Heurigen geht es nicht so sehr darum, welchen Wein man trinkt – dieser kann von ganz unterschiedlicher Qualität sein. Wichtiger ist das Erlebnis selbst: an einem groben Holztisch mit Freunden und Fremden das Leben zu genießen, während das Klirren der Gläser, das Stimmengewirr und die Lieder der Musiker zu einer lebendigen Symphonie verschmelzen.

Wenn im Sommer der Wind sanft durchs Haar fährt, die Weinreben die Wange kitzeln und plötzlich eine Birne oder ein Apfel vom Himmel fällt – beinahe direkt auf den Kopf… Oder wenn im Winter das Holz im Kamin knistert, während draußen der Schnee wirbelt und die Fenster mit Vorhängen im charmanten Muster behangen sind.

Kein Wunder also, dass Grinzing ein beliebtes Ziel für Wiener und Touristen bleibt. Der Appetit auf einen Besuch eines Heurigen kann schon bei einem Spaziergang durch die malerischen Gassen des Viertels geweckt werden. Dabei genießt man den Blick auf die Hügel und Weinberge und entdeckt die verschiedenen Heurigen. Diese Lokale erkennt man an Bündeln aus Kiefernzweigen, die außen aufgehängt sind, sowie an Lampen, die leuchten, wenn der Heurige geöffnet hat.

Grinzing war ein Lieblingsort von Persönlichkeiten wie Beethoven und der Strauss-Dynastie. Auch Alain Delon und Sophia Loren genossen hier den jungen Wein, und viele andere berühmte österreichische und internationale Künstler fanden Inspiration im Charme dieses besonderen Wiener Viertels.