Der Fluss der Zeit. Ringstraße

Die Ringstraße in Wien ist ein großzügiger Boulevard und ein Verkehsknotenpunkt. Sie ist ein Denkmal der Vergangenheit und für den Wiener Glanz. Sie markiert die Grenze zwischen dem Mittelalter und der Moderne und ist die Bühne für die Darstellung der imperialen Pracht. Sie ist ein einbalsamiertes Österreich-Ungarn, aus dem die Masken von Franz Joseph, Sisi, Maria Theresia, Mozart und Strauss herausragen. Sie ist auch ein Schauplatz von Sozialdemokraten und eine Einladung zu einer Fahrt auf der Donau. Sie beherbergt Parks, Cafés, Antiquitätenmärkte, ist Ort für Marathons und Demonstrationen. Sie ist der Fluss der Zeit, angetrieben vom Verkehr und dem „Genie“ Wiens. Ein ewiger Motor, der sich im Uhrzeigersinn dreht, als ob er schon immer da gewesen wäre und immer da sein wird.

Die glanzvolle Ringstraße war das Weihnachtsgeschenk des Jahres 1857 von Kaiser Franz Joseph an die Bewohner Wiens. Aus der Wiener Zeitung erfuhren sie von der Absicht des Kaisers, die Stadtmauern einzureißen und die Verteidigungsgräben zu entfernen. Auf dem frei gewordenen Gelände sollte ein breiter Boulevard mit prachtvollen Gebäuden entstehen, die die Macht und den Ruhm des Habsburgerreichs zur Schau stellen sollten.

Nach den gescheiterten Revolutionen von 1848-1849 wurde deutlich, dass der mittelalterliche Stadtgrundriss überholt war. Das Prinzip der geschlossenen Stadt, die von Festungsmauern und einem breiten Graben umgeben war, verlor seine Bedeutung. Als Vorbilder einer modernen Stadtentwicklung galten Paris und London. Wien, das zu dieser Zeit das Gesicht eines riesigen Reiches war, konnte nicht abseits stehen, sie war die letzte europäische Hauptstadt, die ihre steinernen Ketten abwarf.

Während der osmanischen Invasionen von 1529 und 1683 waren die Verteidigungsmauern für Wien von entscheidender Bedeutung geworden. Im Jahr 1704 war Kaiser Leopold I. sogar gezwungen, zusätzliche Befestigungen zum Schutz vor ungarischen Aufständischen, die sich der habsburgischen Politik widersetzten, zu errichten. Umgeben von Stadtmauern litt Wien unter Überbevölkerung und dichter Bebauung. Das Leben pulsierte in unvorstellbarer Enge. Die Mauern konnten die Massen kaum halten, die Stadt platzte aus allen Nähten. Kaiserin Maria Theresia war mit ihrem Hofstaat einfach in das Sommerschloss Schönbrunn geflüchtet, das viel Platz und frische Luft bot. Ihr Sohn Joseph II. erlaubte daher Ende des 18. Jahrhunderts die Nutzung des angrenzenden Geländes, des Glacis, für Spaziergänge der Stadtbewohner, die in der überfüllten Stadt zu erstickten drohten. Das Glacis wurde mit Bäumen bepflanzt und von Laternen beleuchtet.

Die wichtigste Entscheidung wurde jedoch von Franz Joseph getroffen: „Es ist Mein Wille…“ die Innere Stadt zu erweitern. Bereits 1859 genehmigten die Behörden im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs das Projekt eines 57 m breiten und 5,7 km langen Boulevards, der die Innenstadt mit den Vorstädten verbinden sollte. Es umfasste Parks, neue Gebäude und die Promenade des Donaukanals.

Franz Joseph wurde durch die Umgestaltung von Paris unter Napoleon III. inspiriert. Doch während Baron Haussmann, der das Erscheinungsbild des modernen Paris entwarf, alte Siedlungen abriss, um eine neue Stadt zu schaffen, standen in Wien leere Flächen zur Bebauung bereit. Große Gebäude konnten schnell errichtet werden, wobei neue Materialien und Techniken zum Einsatz kamen: Eisen, Stahlbeton und Dekorationen aus industriell gefertigtem Zement. Der Bau der Ringstraße dauerte 56 Jahre — von 1858 bis 1914. Bereits 1865 wurde der Boulevard feierlich eröffnet. In kurzer Zeit entstanden ikonische Gebäude wie die Oper, die Neue Hofburg, das Kunsthistorische Museum, das Naturhistorische Museum, das Parlament, das Rathaus, das Burgtheater, die Votivkirche und die Börse. Die besten Architekten der damaligen Zeit, Theophil von Hansen, Heinrich von Ferstel, Gottfried Semper, Karl von Hasenauer, waren an dem Bau beteiligt.

In einem historischen Augenblick wurde die mittelalterliche Festungsstadt in eine offene Metropole verwandelt. Das Zentrum mit dem gotischen Stephansdom, den umliegenden engen Gassen und den Barockpalästen wurde zu einem Museum der Geschichte. Es dauerte eine Weile, bis die Wiener diese Verwandlung begriffen und akzeptierten. Natürlich gab es auch Kritik, teilweise sehr polemisch. Der österreichische Architekt und Theoretiker Camillo Sitte verteidigte leidenschaftlich das historische Erbe und wandte sich gegen das Konzept der „offenen Stadt“. Auch Adolf Loos, der Vertreter der Moderne und Anhänger der Chicagoer Schule, griff die Ringstraße an. Im Jahr 1898 veröffentlichte er einen kritischen Artikel mit dem Titel „Potemkinsches Dorf“. Loos verglich den Boulevard mit den Pappkulissen und Leinwandsiedlungen, die Fürst Potemkin errichtete, um die Zarin Katharina die Große zu täuschen. „Denn diese renaissance- und barockpaläste sind nicht einmal aus dem material, aus dem sie hergestellt erscheinen. Bald geben sie vor, aus stein, wie die römischen und toskanischen paläste, bald aus stuck, wie die wiener barockbauten, gebaut zu sein. Sie sind keines von beiden: ihre ornamentalen details, ihre konsolen, fruchtkränze, cartouchen und zahnschnitte sind angenagelter zementguß… Schämen wir uns doch nicht der tatsache, menschen aus dem neunzehnten jahrhundert zu sein, nicht solche, die in einem hause wohnen wollen, das seiner bauart nach einer früheren zeit angehört! „

Aus dem Blickwinkel des 21. Jahrhunderts könnte man, ohne die Glaubwürdigkeit von Adolf Loos zu schmälern, argumentieren, dass die Menschen zu Beginn der Bebauung der Ringstraße einfach noch nicht bereit waren für die neue „Bauphilosophie“. Loos schrieb seinen Artikel vierzig Jahre später, als die Ideen der Moderne bereits Fuß gefasst hatten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Historismus, der Stil der Ringstraße, einen fortschrittlichen Architekten und die Vertreter der Sezession — die Wiener Moderne — reizte.

Die Ideologen der neuen Bewegungen versuchten später das Sezessionsgebäude, einen Ort, an dem avantgardistische Tendenzen in der Malerei, der Bildhauerei, der Architektur und dem Design gezeigt werden sollten, in den Ring-Bauplan aufzunehmen. Es gelang jedoch nicht, dieses Vorhaben umzusetzen. Möglicherweise kam der Vorschlag zu früh, oder die Größe des Gebäudes passte nicht in den kaiserlichen Maßstab. Die „Sezession“, entworfen von Josef Maria Olbrich, wurde schließlich etwas abseits, am Beginn des Naschmarktes errichtet. Dennoch hat die Moderne die Ringstraße bis zu einem gewissen Grad infiltriert. Das aus Marmor und Beton errichtete Gebäude der Postsparkasse blickt auf den Boulevard, wenn auch nicht in seiner ganzen Pracht. Es ist das Werk des führenden Architekten der österreichische Moderne, Otto Wagner. Werke von Gustav Klimt, dem bedeutendsten Vertreter der Sezession, finden sich in den Innenräumen des Kunsthistirisches Museums und des Burgtheaters.

Neben den öffentlichen Gebäuden wurden am Ring auch private Gebäude errichtet, die den Anschein erweckten, Paläste zu sein. In den Erdgeschossen der Gebäude befanden sich Büros und Geschäfte, darüber Wohnungen, deren Größe dem Geldbeutel des Eigentümers und seiner Einschätzung der eigenen Bedeutung entsprach. Unter den Investoren der Ringstraße befanden sich auch jüdische Geschäftsleute. Die Paläste Todesco, Goldschmidt, Ephrussi, Königswarter oder Schey tragen ihre Namen.

Wenn man auf dem Heldenplatz steht, kann man die Dächer mehrerer wichtiger Gebäude der Ringstraße sehen. Im Winter sind die Fassadenelemente sichtbar, im Sommer sind sie durch Laub verdeckt. Nachts wird das Rathaus effektvoll beleuchtet – es wirkt wie ein mittelalterlicher gotischer Palast, obwohl es erst 1883 im Stil der flämischen Gotik im Gedenken an die bürgerliche Selbstverwaltung in den Niederlanden errichtet wurde. Das Rathaus grenzt an das Parlament, ein Gebäude im klassischen Stil, als Verweis an das antike Griechenland, die Heimat der europäische Demokratie. Im Jahr 1888 wurde das Burgtheater im barocken Stil gebaut, weil in der Barockzeit blühte die Theaterkunst auf. Wien war theaterbegeistert, vergleichbar mit London zu Shakespeares Zeiten. Die Bewohner der österreichischen Hauptstadt sind fest in die Szene verliebt — und diese Vorliebe hält bis heute an. Die Kaiser selbst, insbesondere Leopold I. und Maria Theresia, nahmen gerne an Theateraufführungen teil.

Dennoch, wenn man eine gewisse „Verfälschung“ annimmt, könnte man Loos zustimmen, der die Ringstraße mit einem Potemkinschen Dorf verglich. Die Zwillingsmuseen für Kunst- und Naturgeschichte im Renaissance-Stil sind zu groß, um aus der Zeit Michelangelos zu stammen, und man kann sie sich nur schwer in Florenz vorstellen. Auch die Votivkirche kann in die Irre führen, denn sie scheint genauso alt zu sein wie der Stephansdom, obwohl die Kirche erst 1876 eingeweiht wurde. Das Opernhaus und die Universität sind eher eine Nachahmung der Renaissance. Die Härte der „Fälschung“ ist jedoch längst durch den Fluss der Zeit abgemildert worden und legitimiert genau die Wahrnehmung, die Franz Joseph ursprünglich im Sinn hatte — „die kaiserliche Hauptstadt zu verschönern“. Wien liebt und bewahrt seine Vergangenheit, seinen bequemen Zustand im imperialen Glanz.

Im Moment ist die Ringstraße kein Ort zum Spazierengehen. Sie wird zu sehr vom mehrspurigen Verkehr beherrscht. Der Boulevard wird entweder mit dem Auto oder mit der Straßenbahn befahren, immer beliebter wird auch der Ring-Radweg. Der Versuch, die ganze Ringstraße zu Fuß zu gehen, wird durch „Ablenkungen“ fast unmöglich gemacht. Entweder wird der Rathausplatz von einem Weihnachtsmarkt oder einem sommerlichen Musikfilmfestival eingenommen, oder der Volksgarten lockt mit unerwarteter Stille und Rosenduft.

Sigmund Freud spazierte jeden Tag gegen den Uhrzeigersinn die neue Ringstraße entlang, er wohnte in der Nähe. Nachdem er den ästhetischen Genuss der Prachtstraße genossen hatte, kehrte er immer wieder im Café Landtmann ein. Man könnte versuchen, es sich vorzustellen: Freud beißt in ein Stück Gugelhupf und denkt über die Bedeutung des Traums eines Patienten nach, der sich an der Stelle des Boulevards einen Wasserlauf vorstellt. Beim Blick aus dem großen Fenster, direkt auf die Ringstraße, findet der Vater der Psychoanalyse die willkommene Antwort — ein Unterbewusstsein, das auf dem Fluss der Zeit schwimmt, „gereizt“ durch den Genius von Wien.

„Goldenes U“. Die touristische Route

Reisende, die nach Wien kommen, sind „verschieden“.

Die „Pauschaltouristen“ – die größte, bunt gemischte Gruppe, die eine Zeit lang durch einen Führer und die Leidenschaft vereint ist, vor Palästen, Kirchen, Reitestatuen, Brunnen, Schaufenstern, Fiakern usw. verewigt zu werden.

Die „Individualisten“. Sie meiden Menschenmassen, aber ein Foto von sich neben Sehenswürdigkeiten – „ich war auch dort“ – gehört ebenfalls zum Pflichtprogramm.

Die „Anspruchsvollen“. Sie zeichnet eine mephistopheleske Selbstzufriedenheit aus („Allwissend bin ich nicht; doch viel ist mir bewußt“, Goethe, „Faust“). Sie waren überall, haben alles gesehen, alles erfahren… Frag sie, was sie nach Wien zieht, und sie murmeln etwas über die „Onegin-Krankheit“, „den Drang nach Veränderung des Ortes“ oder die „Childe-Harold-Melancholie“ als ausreichende Begründung.

Die „Fotografen“ sind romantische Pedanten, die die Umgebung durch eine Linse betrachten, die vermeintlich objektiv ist, aber in Wirklichkeit die Realität verzerrt. Fotografen, die seit dem Aufkommen von Mobiltelefonen einen bedeutenden Teil der Bevölkerung ausmachen, entfernen sich von der touristischen Hektik, streben in die Tiefe oder in die Höhe, um ruhige Gassen, zebrochene Laternen und staubige einsame Fenster festzuhalten, hinter denen schon lange niemand mehr wohnt.

Und schließlich die „Speziellen“. Sie eilen vor allem zum Sigmund Freud Museum, bemühen sich, das Grab von Gustav Mahler oder alte Bücher und Postkarten mit Zeichnungen der Meister des österreichischen Jugendstils zu finden.

So unterschiedlich sie auch sein mögen, sie werden sich in Wien auf dem „Hauptweg“ begegnen – ihm folgen zwangsläufig alle. Die „Pauschaltouristen“ – mit einem Reiseführer, und dann noch einmal, auf eigene Faust, zurück zu den verlockenden Schaufenstern; die „Individualisten“ – mit einem Stadtführer oder mit einem persönlichen Guide; die „Anspruchsvollen“ – mit einem Wissensschatz, der mit jedem Schritt lebendige Formen annimmt; die „Fotografen“ – bewundern die Fenster des Hauses „ohne Augenbrauen“ gegenüber der Hofburg genauso sehr wie staubige Fenster in engen Gassen; die „Speziellen“ – mit ihren Gedanken, die hinter den nur ihnen sichtbaren Schatten von Freud, Mahler, Otto Wagner gleiten…

Der „Weg“ besteht aus Straßen, die ineinander übergehen: Kärntnerstraße, Graben und Kohlmarkt. Wenn Sie nicht in der Stimmung sind, leichtsinnig in das sorgfältig gepflegte Chaos der Wiener historischen und architektonischen Vielfalt einzutauchen, dann lohnt es sich, Ihre nähere Bekanntschaft mit Wien mit genau diesen drei Straßen zu beginnen, die an die Römer, die Babenberger und die Habsburger erinnern und viele Wiener Geheimnisse – bekannte und noch unentdeckte – bergen. Kärntnerstraße – Graben – Kohlmarkt oder umgekehrt Kohlmarkt – Graben – Kärntnerstraße – unabhängig von der Position des Ausgangspunktes des Weges wird die Wahrnehmung dieser luxuriösen Straßen nicht verändert – Anfang aller Anfänge, Basis aller Grundlagen, Fundament, ohne das alles andere zusammenhangslos, unscharf sein wird. Wer nicht Kärntnerstraße, Graben und Kohlmarkt gesehen hat, hat Wien nicht gesehen.

K-G-K wird von den Wienern „Goldenes U“ genannt. In Bezug auf die Form könnte man streiten, aber die „goldene“ Essenz der Route ist unbestreitbar. An der Stelle der heutigen Grabenstraße befand sich zur Römerzeit, vom 1. bis 5. Jahrhundert nach Christus, ein Militärlager, ungeben von einem Verteidigungsgraben. Die Römer zogen ab, aber der Graben blieb weitere sieben Jahrhunderte bestehen. Im 12. Jahrhundert, als die Stadt umgebaut wurde, wurde der Graben, der seine strategische Bedeutung verloren hatte, zugeschüttet. Der Bau wurde mit englischem Geld finanziert – die Engländer mussten ihren König Richard Löwenherz von den Österreichern freikaufen. Nachdem sie eine fantastisch hohe Summe erhalten hatten, begann Herzog Leopold V von Österreich mit der Umgestaltung von Wien. An der Stelle des Grabens entstand eine breite Straße, die man aus Gewohnheit weiterhin Graben nannte. Es entstanden hölzerne Gebäude – Wohnhäuser und Läden von Brot- und Fleischhändlern.

Der Graben und der heutige Kohlmarkt wurden auch ais Martkplätze verwendet, weshalb die Oberschicht vorerst diese Straßen als Wohnorte gemieden hat. Erst im 18. Jahrhundert begannen wohlhabende Bürger sich auf dem Graben niederzulassen, nachdem der Markt und die Fleischläden verlegt worden waren.

Im 19. Jahrhundert verwandelte sich die Straße in einen modischen Boulevard, der einerseits in den Kohlmarkt und andererseits in die Kärntnerstraße überging. Die Gebäude wurden im Geiste der neuen Kunstepochen neu- oder umgebaut – frische Ideen des Jugendstils fanden auf dem Graben und der Kärntnerstraße ihren Platz. An den Fassaden blühten goldene Blumen auf, dünn wie Schlangen erhoben sich goldene Halme zum Himmel und mosaikartige, anmutige Frauen des Jugendstils blickten gelangweilt auf das Straßentreiben herab. Gustav Klimt und Otto Wagner waren in Mode. Letzterer baute auf dem Graben das prächtige „Anker-Haus“, in dem er selbst in den oberen Etagen lebte und die unteren vermietete. Die Erdgeschosse im K-G-K waren zu der Zeit nicht weniger gefragt als heute. Dort befanden sich Geschäfte und Werkstätten der Hoflieferanten, die k.u.k. (kaiserliche und königliche) Hoflieferanten genannt wurden. Die Lieferanten waren Konditoren, Schneider, Juweliere, Möbelhersteller, Friseure und andere – bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es zweieinhalb Tausend von ihnen. Die k.u.k. Hoflieferanten waren immer in der Nähe des Hofes – in Wien, Prag, Budapest, Bad Ischl und Karlsbad… Sie genossen steuerliche Privilegien, aber das Wichtigste war, dass das Kürzel k.u.k. Elite und höchste Qualität versprach.

Nach dem Untergang der Monarchie im Jahr 1918 verschwand die Notwendigkeit für Hoflieferanten, ihre Zahl nahm stark ab, aber die Buchstaben k.u.k. vor der Herstellermarke werden von den Nachkommen der ehemaligen Hoflieferanten immer noch hinzugefügt, was weiterhin Elite und Qualität impliziert. Gegen Ende der 1990er Jahre wurden österreichische Hersteller aus K-G-K von weltweiten Marken verdrängt. Nur wenige k.u.k. Marken haben die Konkurrenz überlebt. Die teuersten Marken ließen sich auf dem Kohlmarkt nieder, der nahe am kaiserlichen Palast liegt. Billigere Marken haben sich auf der Kärntnerstraße niedergelassen, die im Mittelalter Strata Carinthianorum genannt wurde und von den Römern als Ausgangspunkt zu den Hafenstädten Triest und Venedig, die eine Zeit lang zu Österreich gehörten, gebaut wurde.

Das „Goldene U“ ist ein Ort, an dem sich die Leute präsentieren und neidvoll die anderen betrachten, wo sie ihre Hunde und exklusive Kleidung spazieren führen, unermüdlich einkaufen und Kaffee trinken, fotografieren und sich versehentlich auf die Füße treten können, wo Gebäude und Gehwege ständig renoviert werden, Straßenkünstler auftreten… Das „Goldene U“ ist eine Fußgängerzone, und Transportmittel, die Geschäfte und Cafés beliefern, sind hier nur morgens zu sehen. Die Wahrnehmung der Architektur wird durch den brodelnden Strom von Touristen und den Wiener selbst erschwert. Schaufensterdekorationen, manchmal museal, lenken von echten Sehenswürdigkeiten ab, locken in die offenen Türen endloser Geschäfte, erleichtern die Geldbörsen erheblich und stehlen Zeit.

An Feiertagen und Wochenenden oder früh morgens und spät abends ist es angenehmer, im K-G-K-Viertel spazieren zu gehen. Dann mag zwar aufgrund des Menschenmangels ein Gefühl der Einsamkeit aufkommen, doch die Melancholie wird schnell durch das Eintauchen in eine unausweichliche, allumfassende Ästhetik ausgeglichen. Zu solchen Zeiten verblassen die Handelsketten der unteren Etagen und verschwinden sogar fast vollständig. Der Handel gerät in Vergessenheit und die schönen Fassaden lassen das Auge nicht mehr los. Nichts hindert daran, das Palais Bartolotti-Partenfeld, das einzige barocke Gebäude auf dem Graben, reich an Pilastern und Voluten, zu betrachten, oder die goldene Biene – Symbol für Fleiß – auf dem Dachdreieck des Gebäudes der Ersten Österreichischen Sparkasse, das sich in eine Erste Bank verwandelt hat, zu übersehen. Auf dem menschenleeren Graben wird es für einen spazierenden Reisenden kaum eine Chance geben an der Lücke vorbeizukommen, in der sich die kleine, prächtig geschmückte barocke Peterskirche befindet, oder das achtzackige Kreuz über dem Eingang zur Kirche des geheimnisvollen Malteserordens (Malteserkirche) in der Kärntnerstraße zu übersehen.

Der Weg nach Golgatha. Die Mühle und das Kreuz. Parallelen

Der Film „Die Mühle und das Kreuz“ (2011) des polnischen Arthouse-Regisseurs Lech Majewski erzählt vom Gemälde „Der Weg nach Golgatha“ oder „Die Kreuztragung“ (1564, Öl auf Leinwand, 124 x 170 cm) von Pieter Bruegel dem Älteren, das im Kunsthistorischen Museum Wien aufbewahrt wird. Dieses Gemälde hat in der Kunstgeschichte zwei Namen, da der ursprüngliche Name des Bildtitels unbekannt ist.

Der moderne Regisseur versuchte die Niederlande des 16. Jahrhunderts mit den Augen eines Künstlers dieser Zeit zu sehen. Es handelt sich hierbei um Regieversuche des Filmemachers, da es recht schwierig ist, den Zustand der Niederlande wiederzugeben und das komplexe Phänomen von Bruegels Genie zu erfassen. Darüber hinaus ist das Meisterwerk der nördlichen Renaissance „Die Kreuztragung“ eine der komplexesten philosophisch-theologischen Gemälde von Bruegel.

Bruegels Schaffen fiel in die Blütezeit der flämischen Kunst (15. bis 17. Jahrhundert), und das Gemälde „Der Weg nach Golgatha“ wurde während seiner sogenannten „Brüsseler Periode“ gemalt.

Bruegel zog 1562 von Antwerpen nach Brüssel, heiratete ungefähr zur gleichen Zeit, und zum Zeitpunkt der Entstehung des Gemäldes hatte er bereits zwei Söhne, die später ebenfalls bekannte Maler wurden. Jede Handlung der Passion Christi ist komplex und erfordert von seinem Interpreten eine ausreichende Reife. Wir wißen nicht genau wann Pieter Bruegel geboren wurde, sein Geburtsdatum variiert zwischen 1525 und 1530, aber er dürfte zirca 40 Jahre alt gewesen sein, als er 1564 dieses Werk schuf – ein hohes Alter für einen Mann des 16. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit hatte sich Bruegel bereits einen Namen gemacht, seine Werke wurden gerne von wohlhabenden und einflussreichen Menschen erworben. Bruegels Gemälde vor „Die Kreuztragung“ zeichneten sich durch ihre bildliche und inhaltliche Vielschichtigkeit aus, aber ab 1564 trat in seiner Malerei ein neuer Aspekt auf – der politische.

Zu dieser Zeit war Brüssel Residenz der Statthalter des spanischen Zweigs der Habsburger, und die Niederlande waren fast kolonial von der spanischen Krone abhängig. Jede unterjochte Nation neigte in gewissem Maße zu Widerstand und Unabhängigkeitskämpfen, und die Niederlande bildeten da keine Ausnahme, obwohl dieses Gebiet den Habsburgern durchaus legal zufiel, als Ergebnis einer dynastischen Ehe. Es sei darauf hingewiesen, dass in dieser Zeit der Vorherrschaft der Religion in allen Lebensbereichen der Völker, jeder Kampf – national befreiend, klassenmäßig, politisch, auch Fronde (frz.) genannt – einen religiösen Charakter trug. Dogmatische Streitigkeiten verschärften die bereits komplexe politische Situation weiter. Im Osten von Flandern, in Wittenberg, hatte Martin Luther bereits 95 kirchenkritische Thesen veröffentlicht, die schnell berühmt wurden, und in Frankreich hatten die Hugenotten bereits die großen Städte mit Flugblättern überschwemmt, die die Praktiken des Klerus anprangerten. Die Niederlande waren nicht nur aufgrund ihrer geistigen Verbindung mit den Lutheranern und Hugenotten, sondern auch wegen einer gewissen Opposition gegenüber dem Souverän – dem katholischen Spanien – von protestantischen Stimmungen erfasst.

Das biblische Sujet „Die Kreuztragung“ wurde von Bruegel aus dem jüdischen historischen Kontext entlehnt und in die zeitgenössischen Niederlande des Künstlers übertragen. Dieser Ansatz war nicht neu, Künstler griffen oft auf Anachronismen zurück, indem sie biblische oder mythologische Handlungen in ihre Zeit versetzten. Links auf dem Gemälde ist eine fiktive Darstellung von Jerusalem zu sehen – eine flämische Stadt mit hohen Dächern, ähnlich wie Brügge oder Gent, aus der eine große Menschenmenge kommt – Reiter in roten Kaftanen, gewöhnliche Leute und die Wohlhabenden, Erwachsene und Kinder, und sogar Hunde rennen in die obere rechte Ecke, zum Ort der Hinrichtung.

Die gesamte Szene, eine fiktive Golgatha, ist mit hohen Pfählen mit Rädern gefüllt – Hinrichtungswerkzeugen. Der Angeklagte wurde geschlagen, dann an das Rad gebunden, auf den Pfahl gehoben und dem Sterben überlassen – dies war das sogenannte Rädern. Am Himmel gibt es viele Aaskrähen, die Hinrichtungen von Häretikern im 16. Jahrhundert waren zu einer grausamen Alltäglichkeit geworden. Die Exekutionen wurden von Vertretern der spanischen Behörden in den Niederlanden durchgeführt – das waren die rotgekleideten Diener des spanischen Königs, Söldner der Habsburger, Anhänger des Katholizismus – fiktive Soldaten des Herodes – die auf Pferden paradieren und den Einheimischen mit Lanzen drohen. Einige Forscher betrachten die politische Botschaft des Gemäldes aus einem anderen Blickwinkel: Bruegel, der den Spitznamen „Bauern-Bruegel“ erhielt, stand auf der Seite der Bourgeoisie, der Händler, der „Ungläubigen“ und propagierte ihren Widerstand gegen die aristokratische Herrschaft der spanischen Krone.

Lech Majewski zeigt zu Beginn des Films „Die Mühle und das Kreuz“ ausführlich, in Nahaufnahme und lange Zeit die Szene des Räderns. Ein junger, sympathischer Flame, der noch vor wenigen Stunden seine Freundin umarmte und sich über den neuen Tag freute, wird barbarisch seines Lebens beraubt und schaut mit einem für immer erstarrten Blick nach oben. Die Freundin ist verzweifelt, über dem toten „Ketzer“ kreisen die Aaskrähen…

Die Szene der Kreuzigung am Ende des Films ist deutlich weniger beeindruckend. Wahrscheinlich hat Majewski, wie auch Bruegel, absichtlich den Schwerpunkt nicht auf das eigentliche biblische Ereignis gelegt, sondern auf seine symbolische Deutung. Über die Kunstgeschichte hinweg wurden viele Gemälde unter dem Titel „Die Kreuztragung“ gemalt. Der Erlöser wird darauf normalerweise groß, zentral und im Vordergrund dargestellt. Bruegel platziert jedoch Jesus, der unter der Last des Kreuzes zusammenbricht, nicht im Vordergrund, wo man ihn erwarten würde, sondern in die Tiefe des Gemäldes. Man könnte sagen, der Künstler „versteckt“ Christus vor dem Betrachter. Wenn man den Titel des Gemäldes nicht kennt, ist es beim ersten Blick nicht klar, worum es überhaupt geht.

Es ist zu sagen, dass es äußerst interessant ist, alle Gemälde von Bruegel (heutzutage zählen Kunsthistoriker etwa 40 Gemälde) lange zu betrachten – vor allem wegen ihrer symbolischen Fülle. Symbole sind oft illusorisch, sie sprechen mit uns durch Andeutungen, Rätsel, sie sind bis zum Ende nicht ganz verständlich, und man kann sie ziemlich frei interpretieren.

Der Erlöser, der unter der Last des Kreuzes zusammenbricht, ist in die Menschenmenge eingetaucht, er ist kaum zu erkennen, obwohl er im geometrischen Zentrum des Gemäldes platziert ist. Und das ist kein Zufall. Die konzeptionelle Botschaft des Künstlers besteht darin, dass Christus nicht nur von den Zuschauern und den Menschen auf dem Gemälde, die sich beeilen, das Schauspiel der Hinrichtung anzusehen und sich zu amüsieren, nicht wahrgenommen wird, sondern auch von der gesamten Menschheit, die ständig Christi Gebote verletzt. Man kann auch vermuten, dass der Meister auf diese Weise seine Überzeugung zum Ausdruck bringt, dass Christus überall ist, dass seine Gegenwart in der Welt verbreitet ist, dass der Mensch mit freiem Willen dazu befähigt ist, bestimmte Handlungen zu vollbringen, und folglich auch dafür verantwortlich ist. Bruegel fasst die Erzählung in einen visuellen, symbolischen Rahmen: Die Menschen bewegen sich in einem Bogen von links nach rechts, von einem grünen Baum, neben dem das symbolische Jerusalem abgebildet ist, zum auffälligsten Pfahl für die Räderung – dem, was die Menschen aus einem lebendigen Baum gemacht haben. Wahrscheinlich sieht Bruegel auf diese Weise den Weg der Menschheit, der ziemlich pessimistisch ist, und setzt die malerisch-philosophische Tradition des großen Holländers Hieronymus Bosch (1450 – 1516) fort.

Die Handlungskomposition, die als „Die überfüllte Golgatha“ bekannt ist, übernahm Bruegel von seinen Vorgängern wie Jan van Eyck (1390-1441) und Herry met de Bles (1500/1510-1555). Bei letzterem entlehnt Bruegel auch eine Szene, die die trauernde Muttergottes inmitten von Johannes und den zwei Marien, den Myrrhe tragenden Frauen, darstellt. Bei Herry met de Bless ist diese Gruppe tief im Bild platziert, während Bruegel sie nach vorne bringt, in die rechte untere Ecke.

Bruegel malt die trauernde Gruppe in einem völlig anderen Stil, diese Menschen ähneln nicht der Menge – sie sind anmutig und schön, sie scheinen aus einer anderen Zeit zu stammen, den Gemälden des Hofmeisters Rogier van der Weyden (1399/1400 – 1464) entsprungen. Diese Figuren tragen weite Gewänder mit vielen Falten und Verknitterungen, die der Gotik eigen sind – solche Kleider wurden im 16. Jahrhundert schon lange nicht mehr getragen. Die Gruppe von Gästen aus der Vergangenheit betrauert einen weiteren Tod, die Grausamkeit, die Unvernunft, die sich seit der Kreuzigung Christi nicht verändert haben. Es sind die wenigen Auserwählten, die das Tragische des Geschehens verstehen und in ihrer Trauer abgesondert sind.

Am Anfang des Films „Die Mühle und das Kreuz“ platziert Lech Majewski die Charaktere „bruegelhaft“, kleidet die Frauen in komplexe gotische Kleider und wählt außergewöhnlich schöne Musik aus. Die Szene wirkt großartig, und der Film wurde für das Kostümdesign, die Arbeit des Regisseurs und die Musik ausgezeichnet.

Inspiriert wurde der Regisseur zu dem Film durch das belletristisch-kunsthistorische Buch „The Mill and the Cross“ (2010) von Michael Francis Gibson, der später Co-Autor des Drehbuchs für Majewskis Film wurde.

Gibson machte ein großes Foto des Gemäldes und betrachtete es drei Monate lang mit einer Lupe. Die Komplexität des Bruegel’schen Formats (124 x 170 cm) besteht darin, dass die Komposition des Gemäldes aus der Ferne verständlich ist, aber die Details nur aus der Nähe erkennbar sind (Anmerkung für neugierige Zuschauer: Auf der Website insiderbruegel.net können sogar die kleinsten Details von Bruegels Werken vergrößert werden).

Das Gemälde „Der Weg zur Kreuzigung“ ist so komplex, dass man es endlos analysieren kann. Figuren, allegorische Darstellungen wie das Lamm mit gebundenen Beinen, kleine Szenen wie die Abbildung von Räubern, die von Mönchen zur Hinrichtung in einer Kutsche begleitet werden, kommentieren die Hauptgeschichte. Das Gemälde enthält etwa 500 Figuren, ihre Bewegungen, Gesten und Mimik werden überzeugend, präzise, detailliert und meisterhaft dargestellt. Bruegel hat auch sich selbst festgehalten, wie es unter Künstlern üblich war, die oft die eigene Person in der Menschenmenge darstellten.

Es wird angenommen, dass die Person mit dem rosaroten Hut, die in Richtung der Kreuzigung Christi schaut, der Künstler selbst ist. Neben ihm steht eine Person mit einem betrübten Gesicht – wahrscheinlich der Auftraggeber des Gemäldes, Nikolaus Jongelinck. Dieser Kunstliebhaber, Finanzier mit Gespür, hat seinen Namen durch den Kauf von 16 Gemälden von Pieter Bruegel dem Älteren verewigt. Darunter befinden sich Werke wie „Jäger im Schnee“, „Der Turmbau zu Babel“ und „Die Rückkehr der Herde“ – diese Gemälde befinden sich ebenfalls im Kunsthistorischen Museum Wien, im Bruegel-Saal.

Der Biograf von Bruegel, Karel van Mander, beschrieb das Gemälde „Kreuztragung“ am Anfang des 17. Jahrhunderts recht originell: „Die Kreuztragung ist sehr natürlich anzuschauen, mit einigen der üblichen Scherze darin.“ Lech Maevsky in seinem Film „Die Mühle und das Kreuz“ verweist auf einige „lustige Szenen“ und andere Werke von Bruegel, wie zum Beispiel „Kinderspiele“ oder Landschaften, von denen es viele gibt, aber er verlässt das breugelische Erzählkonzept „von allem“ und setzt den Akzent auf die im Filmtitel festgelegten Symbole: Mühle und Kreuz.

Auf dem Gemälde fällt dem Betrachter sofort der hohe Felsen auf, der von einer Mühle gekrönt wird. Ähnliche Felsen wurden bereits von dem erwähnten Herri met de Bles und einem anderen bedeutenden Niederländer, Joachim Patinir (1480 – 1524), in ihren panoramischen Weltlandschaften dargestellt. Solche Felsen findet man nicht im heutigen flachen Holland, wo das Land dem Meer abgerungen wurde. Die Niederlande zur Zeit von Bruegel und seinen Vorgängern erstreckten sich jedoch bis zur Grenze zu Belgien. Joachim Patinir stammte aus der kleinen Stadt Dinant, deren Umgebung von solchen Felsen geprägt war. Bruegel teilt das Gemälde konzeptuell mit einem Felsen in zwei Teile: das Paradies – entsprechend der niederländischen Tradition von Triptychen, zum Beispiel von Hans Memling (1430 – 1494) oder Hieronymus Bosch, stellt er links dar, und die Hölle – rechts, wo sich die Lichtung mit den Hinrichtungswerkzeugen befindet.

Die Mühle auf dem Felsen ist jedoch eine Erfindung von Bruegel. Ihre unrealistische, genauer gesagt, irreführende Lage deutet darauf hin, dass sie nicht für ihren eigentlichen Zweck verwendet werden kann. Daher ist ihre Funktion hier symbolisch. Die Mühle ist der interessanteste, philosophischste Teil des Gemäldes. Die Bedeutung, die sie in der Handlung des „Kreuzwegs“ symbolisiert, wird von Kunsthistorikern und anderen Interpreten auf unterschiedlichste Weise gedeutet. Majewski zeigt die Mühle immer wieder zu verschiedenen Tageszeiten. Ihre Flügel drehen sich mal schnell, als ob sie gleich abheben würden, mal bleiben sie ganz stehen. Die kreuzförmigen Flügel sind eine weitere offensichtliche Allegorie auf das Kreuz, und in gewisser Weise ist die Mühle mit Christus verbunden. Bruegel stellt einen Händler mit einer großen Kiste dar, der gekommen ist, um die Kreuzigung anzusehen. Was sich in der Kiste befindet, enthüllt der Künstler nicht, aber Maevsky füllt die Kiste mit Brot. Im Evangelium wird Jesus mit einem Weizenkorn verglichen (Johannes 12, 24). Die Mühle mahlt Mehl, aus dem Brot gebacken wird, das der Leib Christi ist, die Essenz des Sakraments der Eucharistie. Die Mühle, die sich auf einem Hügel befindet, kann auch als oberster Beobachter oder „himmlisches Mühlrad“ interpretiert werden. Denken Sie an das Sprichwort „Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen fein“ oder den geflügelten Ausdruck „Die Mühlen des Herrn“, der die Unausweichlichkeit des Schicksals bedeutet.

Eine weitere symbolische Deutung, die aus antiken, heidnischen Überzeugungen stammt, identifiziert die Mühle mit dem Rad der Göttin Fortuna. Mit verbundenen Augen dreht die Glücksgöttin ihr Rad, indem sie unerbittlich einige erhebt und andere senkt. Die Lage des Menschen ist unsicher und unvorhersehbar. Ereignisse in der Geschichte sind eine Abfolge von Wiederholungen: Siege, Verluste, Sünden, Leidenschaften, Irrtümer… „Die Mühlen des Herrn“, das Rad der Fortuna – weit verbreitete Allegorien und Redewendungen in der Literatur des antiken Griechenlands, des Mittelalters, der Renaissance… und bis heute, wie zum Beispiel in Sidney Sheldons Roman „Die Mühle Gottes“.

Das Bild der Mühle hatte in der Volksvorstellung eine große Vielseitigkeit und gehörte zur Welt der Naturgeister, war mit der jenseitigen Welt, Magie und dem Übersinnlichen verbunden… Legenden, Märchen, Mythen über Mühlen bilden einen bedeutenden Teil des volkstümlichen Erzählguts. Viele Künstler haben das Bild der Mühle mit besonderer Bedeutung versehen, obwohl die Mühle oft nur ein zuverlässiges malerisches Element ist, ein ästhetisches Objekt, das seit Jahrhunderten bewährt ist und die Landschaft belebt.

Die letzten Szenen des Films „Die Mühle und das Kreuz“ laden den Zuschauer ein, ins Kunsthistorische Museum Wien zu gehen, wo sich das Gemälde befindet, um in die Welt von Bruegel einzutauchen, etwas mit Majewski zu teilen oder seine Ideen in Frage zu stellen, nachzudenken… oder „lustige Szenen“ zu finden, über die Karel van Mander geschrieben hat. Zum Beispiel die Szene, in der die Wächter Simon von Cyrene drängen, Jesus beim Tragen des Kreuzes zu helfen. Die Frau drängt ihren Mann zurück, Schaulustige haben sich versammelt, und am Ende der Reihe – ein kleiner Hund – verspielt und neugierig.

Die Brücke zum Himmel. Pestsäule auf dem Graben

„Natürliche Katastrophen sind eigentlich ziemlich gewöhnlich, aber man glaubt kaum daran, selbst wenn sie über einem hereinbrechen.“ (Albert Camus, „Die Pest“)

Entlang der eleganten, geräumigen Straße Graben flanieren Passanten an der Pestsäule vorbei, die wie eine riesige Torte mit Sahnehäubchen aussieht, die sie längst gewohnt sind und kaum noch bemerken. Reiseführer halten an der Säule an und erzählen den Stadtbesuchern von Ereignissen, die so lange zurückliegen, dass sie eher wie Mythen erscheinen. Doch im Jahr 2020 machte das COVID-19-Virus die Säule wieder relevant und erinnerte an die dramatischen Seiten der Geschichte.

Die Behörden griffen auf Quarantänemaßnahmen zurück, die seit dem Mittelalter bekannt sind. Das belebte Wien verwandelte sich in eine Stadt leerer Straßen und verschlossener Türen. Dahinter könnte möglicherweise ein Festmahl nach Art von Boccaccios Renaissance-Werk „Der Dekameron“ gestanden haben. Die Pest unterschied ihre Opfer nie nach Nationalität, Vermögensstatus oder anderen Merkmalen. An der Fassade der Kirche Maria am Gestade erschien ein riesiges rotes Banner mit einer christlich-psychoterapeutischen Inschrift, die der verängstigten Bevölkerung Hoffnung einflößte: „Gott lenkt alles“.

Im Jahr 1679 brach in Wiener Umland eine Pestepidemie aus, die mehrere Jahre lang wütete und das Leben von über 70.000 Menschen forderte. Nach einigen Quellen war diese Zahl viel höher – bis zu 140.000. Auch andere große europäische Städte waren betroffen, zum Beispiel Prag im Jahr 1681. Dort erreichte die Anzahl der Opfer mehr als 12.000 Menschen. Die Pestkolonne auf der Grabenstraße in Wien ist ein Denkmal für diese dramatischen Ereignisse.

Abraham a Santa Clara, ein Augustinermönch, Prediger und Zeitgenosse der Ereignisse, schrieb damals: „Im Juli befand sich Wien in großer Herrlichkeit, der Kaiser residierte auf der Burg, überall gab es viel Adel, mit großer Pracht wurden die Botschafter begrüßt, aus den Palästen der Aristokraten erklang Musik. Es schien, als ob sich der Himmel geöffnet hätte und Ströme der Freude ergossen sich über die Stadt.“ Doch nur wenige Tage später hatte sich die Ausbreitung der Pest derart verschlimmert, dass Kaiser Leopold I. und sein Hof sich auf den Kahlenberg flüchten mussten und dann nach Prag. Dem Kaiser folgten Hofleute, Gesandte, Berater, wohlhabende Bürger… Die Straßen und Vororte von Wien leerten sich. Handel und Gewerbe kamen zum Stillstand. Aus Angst vor Ansteckung wagte es kaum jemand, auf die Straße zu gehen. Bis zum 28. September standen bereits 300 Häuser leer, und die Zahl der Toten hatte 21.000 erreicht. Überall – auf den Straßen und sogar in den Weinbergen – lagen Leichen, die nicht rechtzeitig weggebracht und begraben werden konnten, weil es an Arbeitskräften fehlte.

Im 17. Jahrhundert war die Medizin machtlos im Kampf gegen die Beulenpest. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfand der russisch-französische Bakteriologe Vladimir Khavkin einen Impfstoff gegen diese Krankheit. Vor dieser Zeit wurde die Pest als göttliche Strafe für Sünden angesehen. Man glaubte, dass Gott sie schickte, und folglich konnte nur er sie beseitigen. Die Menschen wandten sich mit Gebeten an höhere Mächte um Hilfe.

Der Herrscher wurde zu dieser Zeit als Gottes Stellvertreter auf Erden wahrgenommen, als Vermittler zwischen dem Schöpfer und seinen Untertanen. Als Dank an den Allmächtigen für die Befreiung von dieser schrecklichen Prüfung, die dem Reich auferlegt wurde, ließ Kaiser Leopold I. (1640–1705) eine Säule in der Hauptstadt errichten. Die zentrale Position der Kaiserfigur auf der Säule unterstreicht seinen Status und seine Frömmigkeit: Der Souverän ist kniend in dankbarem Gebet für die Befreiung von der Pest des Jahres 1679 dargestellt.

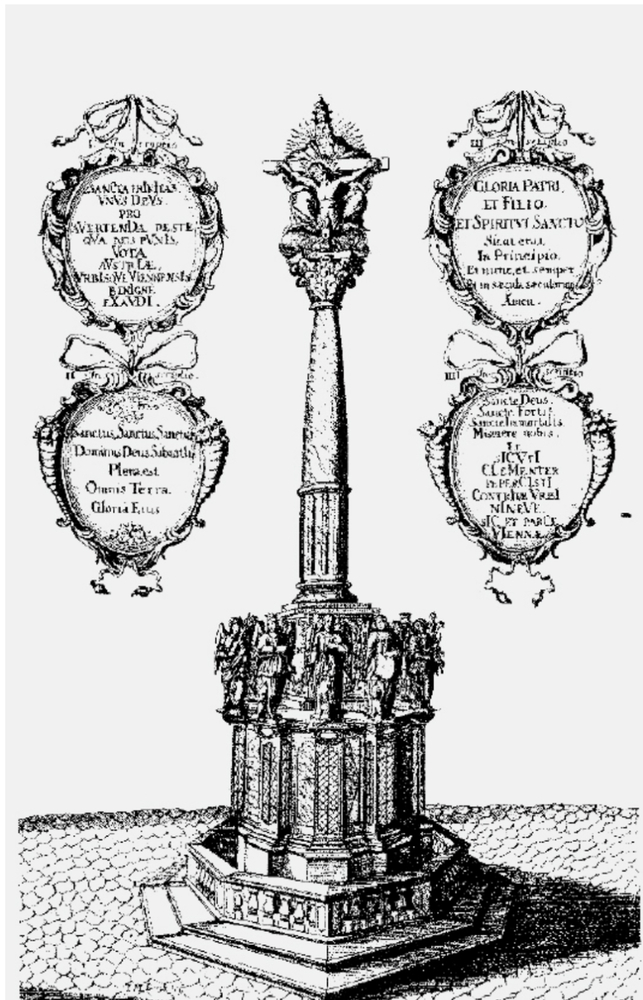

Die Wiener Pestsäule ist eines der großartigsten Werke des späten Barock in der österreichischen Hauptstadt, ihre Errichtung wurde im Jahr 1693 abgeschlossen. Die Säule wird auch als Pestsäule, Mariensäule oder Dreifaltigkeitssäule bezeichnet.

Man kann das barocke Meisterwerk lange und interessiert betrachten. Die Höhe der Säule beträgt 21 Meter. Man kann sie grob in drei Teile unterteilen: den Sockel, die kegelförmige Wolkenformation mit Cherubim und die vergoldete Skulpturengruppe zur Ehre der Heiligen Dreifaltigkeit, die das Bauwerk krönt. Die triadische Struktur basiert auf der Weihe an die Heilige Dreifaltigkeit und hat einen sakralen Charakter, wobei die Zahl „drei“ sowohl expliziert als auch implizit vielfach variiert wird. Diese komplexe Konstruktion besteht aus einer Vielzahl von Flachreliefs, Hochreliefs, Skulpturen und Inschriften, die das religiöse und politische Bewusstsein der Entstehungszeit des Denkmals widerspiegeln.

Auf den Seitenflächen des Sockels befinden sich sechs Reliefs: Die Erschaffung der Welt, die Pest, das Passahfest, das Letzte Abendmahl, die Sintflut und die Dreifaltigkeit. In der oberen Hälfte befinden sich weitere sechs: die himmlische Sphäre mit dem Tierkreis und den Sternen, die Erde mit den vier Himmelsrichtungen, das Lamm Gottes mit der Osterfahne, ein Cherub mit einer Schale, die Hand Gottes mit den Gesetzestafeln, ein geflügeltes brennendes Herz. Danach kommen die Wappen von Österreich, Ungarn und Böhmen. Die drei Staaten sind in einem vereint – ein weiterer Hinweis auf die Dreifaltigkeit. Wenn der Monarch als Gottes Stellvertreter auf Erden betrachtet wurde, dann galt die Monarchie unter seiner Führung als göttliche Einrichtung. Die drei Widmungen – auf der West-, Ost- und Nordseite – sind an Gott-Vater, Gott-Sohn und den Heiligen Geist gerichtet. Wir zitieren die Inschrift auf der Nordseite: Tibi, inquam, Sanctissimae ac Individuae Trinitati: Ego Leopoldus Humilis Servus Tuus Gratias ago, Quas Possum, Maximas Pro Aversa Anno MDCLXXIX. Per Summam Benignitatem Tuam Ab Hac Vrbe Et Avstriae Provincia, Dirae Pestis Lue: Atque in Perpetuam Debitae Gratitudinis tesseram, Praesens Monumentum Demississime Consecro (lat.) (Dir, allerheiligste und unteilbare Dreifaltigkeit: Ich, Leopold, dein demütiger Diener, danke Dir mit aller Kraft dafür, dass die schreckliche Pest im Jahr 1679 in der Stadt und in der Provinz Österreich durch Deine höchste Güte abgewendet wurde; ich weihe dieses Denkmal Dir in tiefster Dankbarkeit.)

Die ikonografisch-komplexe, theatralisch-pathetische Idee des Sockels und der Skulpturengruppe der Heiligen Dreifaltigkeit wurde von dem Beichtvater Kaiser Leopolds I. vorgeschlagen – dem Jesuitenpriester Franz Menegatti. Die Jesuiten kämpften damals energisch gegen die Reformation, auch mit Hilfe der Kunst. Ihr Ziel war es, der Kirche die Macht zurückzugeben, die sie im Mittelalter hatte. Da die Mehrheit der Bevölkerung ungebildet war, wurde das Wort Gottes am erfolgreichsten durch bildende Kunst verbreitet, die seit jeher als „Bibel für die Ungebildeten“ fungierte – gemäß dem bekannten Ausspruch des heiligen Gregor des Großen, des Papstes von Rom (590–604 n. Chr.). Solche Vorstellungen waren auch im 17. Jahrhundert relevant: Die Kirche behauptete, dass sakrale Gemälde zu Frömmigkeit anregen und zum Heil führen. Die Kunst wurde als eines der wirksamsten Propagandamittel betrachtet.

Die Wiener Pestsaule unterscheidet sich von einer traditionellen Säule. Die Verwirrung im Namen ist lediglich eine Hommage an die Tradition, die bis ins alte Rom zurückreicht. Das Vorbild für die Pestsaulen waren Triumphsäulen mit Statuen von Kaisern oben drauf – zum Beispiel die Trajanssäule (113 n. Chr.) oder die Mark-Aurel-Säule (193 n. Chr.). Im Jahr 1597 ersetzte Papst Sixtus V. die Figur des Kaisers Trajan durch eine Bronzestatue des Heiligen Petrus. Von diesem Jahr an kann man die Anzahl der mit Heiligenstatuen gekrönten Säulen zählen.

Ein ähnliches Baudenkmal entstand auch in Rom. Im Jahr 1614 wurde vor der imposanten Kirche Santa Maria Maggiore eine Säule aufgestellt, die aus der Konstantinbasilika entlehnt wurde und mit einer Statue der Jungfrau Maria gekrönt war. Dies war zweifellos ein symbolischer Akt, da gerade Kaiser Konstantin im Jahr 312 das Christentum zur herrschenden Religion des Römischen Reiches erklärte.

24 Jahre später, im Jahr 1636, nach dem Sieg über die Schweden, errichtete Maximilian I. auf dem Marienplatz in München eine Säule mit einer Statue der Jungfrau Maria, die heute als Mariensäule bekannt ist. Im Kontext der Gegenreformation und dem Ende des Dreißigjährigen Krieges wurden Mariensäulen, ähnlich der in München, in Wien (am Am Hof, 1647) und in Prag (am Alstädter Ring, 1650, später im Jahr 1918 abgerissen) errichtet.

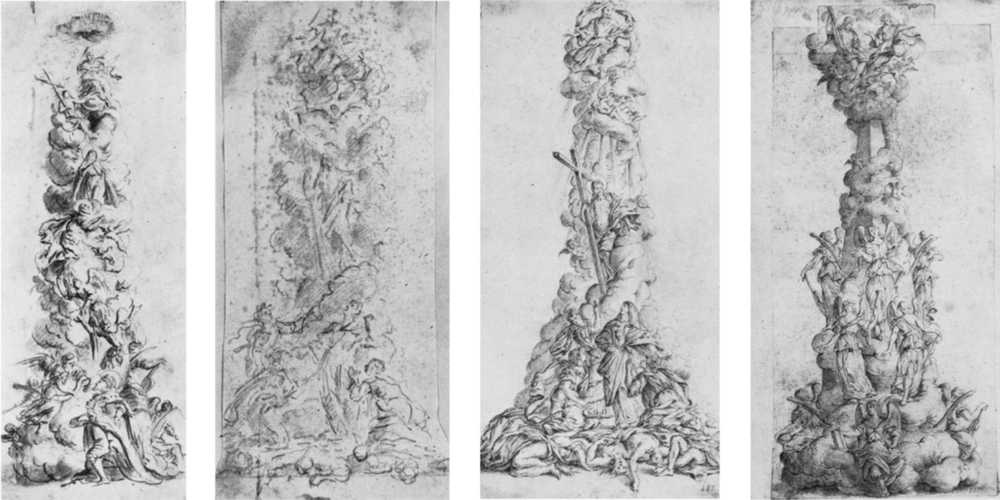

Im Jahr 1679 beauftragte Leopold I. den Bildhauer Johann Frühwirth, eine temporäre hölzerne Säule zu errichten. Sie wurde von einer Skulpturengruppe zur Ehre der Heiligen Dreifaltigkeit gekrönt, daher wurde die Säule als Pestsaule zur Heiligen Dreifaltigkeit bezeichnet. Im Jahr 1682 erhielt der Bildhauer Matthias Rauchmiller den Auftrag zur Herstellung einer dauerhaften Marmorsäule, starb jedoch drei Jahre später. Schließlich wurde das Projekt von den besten Bildhauern jener Zeit übernommen: Johann Bernhard Fischer von Erlach und Paul Strudel. Auch andere herausragende Meister wurden für das Projekt gewonnen: Johann Ignaz Bendel, Tobias Kracker, Matthias Gunst, Johann Kilian (der die Skulpturengruppe der Heiligen Dreifaltigkeit, die das Gebäude krönt, ausführte). Der Kaiser befahl den Künstlern, etwas Neues zu ersinnen, um die Wiener Säule von anderen zu unterscheiden, die bereits im Habsburgerreich errichtet worden waren. Zu dieser Zeit gab es nur in Böhmen und Mähren 162 Mariensäulen und 35 Säulen zur Heiligen Dreifaltigkeit. Die Künstler verzichteten auf die Skulpturen von Heiligen, mit denen Pestsaulen traditionell geschmückt waren: dem heiligen Rochus, dem heiligen Sebastian und der heiligen Rosalia. Die kreative Innovation dieser Säule war eine Pyramide in Form einer aufsteigenden Wolke mit Engeln (ihr Autor war Paul Strudel).

Die neue Konzeption der Pestsaule wurde vom Bühnenbildner Lodovico Ottavio Burnacini vorgeschlagen, der die scheinbar seit der Antike erstarrte Tradition der Ordnungsstruktur von Säulen brach. Er stammte aus Norditalien, aus Mantua, und diente unter Leopold I. als Bühnenbildner und Theatermechaniker für Hofunterhaltungen. Es gibt Gravuren seiner Arbeiten, auf denen ein wiederkehrender Trick zu sehen ist: Mithilfe einer Theatermaschine wurden Wolken auf die Bühne gebracht, die die Heilige Dreifaltigkeit in den Himmel hoben. Der Effekt war überwältigend, obwohl es sich nur um eine Variation des aus dem antiken Theater stammenden Themas Deus ex Machina (Gott aus der Maschine) handelte, bei dem am Ende einer Aufführung ein Gott mithilfe spezieller Mechanismen erschien, beispielsweise von oben herabkam, sozusagen „vom Himmel“, und dem Publikum ein gewünschtes Happy End schenkte, indem er die Helden auf magische Weise von Leiden und Niederlagen in scheinbar unlösbaren Situationen befreite.

Italienische Künstler malten bereits im 16. Jahrhundert Decken mit Wolkenmassen. Dies war beispielsweise bei Giulio Romano und Correggio üblich. Im 17. Jahrhundert wurden die Deckenmalereien mit Wolken komplexer und beeindruckten die Betrachter mit atemberaubenden illusionistischen Perspektiven. Um dies zu bestätigen, genügt es, in eine beliebige Barockkirche in Wien zu gehen. Diese malerische Tendenz wurde so modisch, dass sie die Bildhauerei zwangsläufig beeinflussen musste.

Beim Betrachten der Säule entsteht eine weitere recht amüsante Assoziation: Die Säule erinnert an ein gängiges Accessoire dieser Zeit – die Perücke. Im 17. Jahrhundert dienten aufgesetzte Haare, die auf ein Stoffgrundgewebe genäht waren, als Teil des Dekors und symbolisierten die Epoche. Die Mode für Perücken wurde vom „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. (1638–1715) eingeführt. Zunächst ähnelte dieses Accessoire einer großen Wolke aus üppigen Locken, die das Gesicht umrahmten. Bald darauf wurde es von Perückenmachern perfektioniert und etablierte sich als statusbewusste Kopfbedeckung für Angehörige der Oberschicht, ohne die es unanständig war, zu erscheinen. Blonde Perücken waren am begehrtesten. Da hellblondes Haar relativ selten vorkam, wurden dunkle Perücken üblicherweise mit Reispuder bestäubt. In den 1670er Jahren wurden die Locken streng geordnet. Bis in die 1690er Jahre war die Allonge (frz.) modern – eine Perücke mit langen welligen Locken.

Kaiser Leopold I. wird genau mit dieser Langhaarperücke dargestellt, deren Form und ringförmige Locken an die wolkenartige Säule erinnern. Die Figur des Monarchen wurde von Paul Strudel geschaffen, der den Kaiser ohne Schmuck darstellte: Er verbarg nichts und fügte nichts zu seinem Äußeren hinzu. Das ausdrucksstarke, hoch angehobene Kinn von Leopold I. ist das „Markenzeichen“ der Habsburger.

Das gesamte Habsburgerreich begann der Wiener Pestsäule nachzueifern, ohne sie jedoch in ihrer Pracht zu übertreffen. Zum Beispiel erhebt sich eine ähnliche Wolkenpyramide auf dem zentralen Platz der Kurstadt Baden, etwa dreißig Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Es gibt viele Säulen aus Wolken auch in Tschechien, zum Beispiel in Olmütz oder Kuttenberg.

Interessant ist, wie Zeitgenossen auf dieses architektonisch-skulpturale Muster der Säule reagierten. Der Historiker und Theologe Matthias Furman (1697–1773) hinterließ in seinem Werk, das Wien gewidmet war (1738/39), begeisterte Kommentare zur Säule und nannte sie „allzu schön“. Aber nach einem halben Jahrhundert, in der Aufklärungszeit, schrieb Friedrich Christoph Nicolai (1733–1811), ein Berliner Schriftsteller und Kritiker, nach seiner Reise nach Wien im Jahr 1781 über seine Eindrücke von der Säule: „eine riesige Mischung verschiedener Dinge“, „kein Kunstkenner, der an die einfachen und edlen Werke der Bildhauerkunst gewöhnt ist, kann diese Masse von ungeordneten und ohne Effekt übereinander getürmten Figuren mit Wohlgefallen betrachten“. Nun ja, Urteile über Schönheit oder Geschmack haben sich immer verändert.

Unabhängig von den Vorlieben der Vorfahren wurde die Säule zu einem gewohnten Bestandteil des barocken Dekors des modernen Wien. Ihre Symbolik dürfte für Passanten in Jeans und Turnschuhen eher unverständliche Botschaften aus vergangenen Zeiten darstellen. Aber nach 341 Jahren wird die Säule wieder zu einer spirituellen Brücke zwischen Himmel und Erde. Nach dem Auftreten der Pandemie wurden Kerzen und Notizen mit der Bitte um Hilfe bei der Bewältigung des Coronavirus zu dem Denkmal gebracht. Die zentrale Inschrift auf der Säule lautet: „Der Glaube besiegt die Pest“. Möglicherweise steht der Wiener Säule, die mit reicher Bildsymbolik beladen ist, noch eine weitere Szene aus der modernen Geschichte bevor.

Ein Stück des Mittelalters. Kirche St. Ruprecht

Wien ist zu vielfältig, um ständig dieselbe Stimmung zu bewahren. Ein Schritt des Reisenden, und die Stadt hat sich bereits verändert, ihr Gewand gewechselt. Die Straßen der Innenstadt, die von der kaiserlichen Hofburg ausgehen, sind in kostbare Gewänder gehüllt. Die Weite und der Prunk kaiserlicher Pracht, der goldene Glanz und die Verspieltheit des Barocks, die Schaufenster renommierter Marken und die anspruchsvolle Gastronomie – all diese Wiener Pracht und Fülle, die die Bewegung des überwältigten Reisenden behindert, trägt zum Verlust der Wachsamkeit, zur Entspannung des Denkens und zum Entstehen der Illusion bei, sodass dieses Lebensfest niemals enden wird. Doch das ist nicht der Fall.

Noch hallt das Summen der Menge auf dem Stephansplatz nach, als plötzlich alles umgewandelt wird – der Gast befindet sich im nordwestlichen Teil der Innenstadt, den die Wiener „Bermuda-Dreieck“ nennen. Ein düsterer, seltsam anmutender Turm, der aus dem üblichen stilistischen Kontext des ersten Bezirks herausfällt, tritt auf – das ist der Kornhäuselturm. Nach dem Aufstieg über die Treppe und einer Rechtskurve hinter dem Turm, scheint die Kirche St. Ruprecht nur einen Steinwurf entfernt zu sein. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Sie die Kirche sofort finden. Über dem Fremden beginnt unweigerlich der „lokale Geist“ zu spotten, lockt ihn in benachbarte enge Straßen und führt ihn abseits. Wenn der Reisende sich jedoch nicht verirrt und sofort sein Ziel erreicht, bedeutet das, dass der Genius loci sicherlich eingeschlafen ist, überwältigt von den nahen Beiseln.

Der romantischste Zugang zur Kirche ist von Süden her, von der Seitenstettengasse aus. Man muss in Richtung der Wachen gehen, die ständig bei der Synagoge und dem jüdischen Zentrum Wache stehen, und nach nur kurzer Strecke links in einen Bogen abbiegen. Der Reisende wird für dieses Manöver mit einem Anblick belohnt, ähnlich dem, der sich plötzlich dem Prinzen offenbarte, der das verzauberte Schloss mit der schlafenden Prinzessin fand. Die Ruprechtskirche sieht wirklich aus wie eine kleine Burg. Sie scheint im Mittelalter eingeschlafen zu sein und erwacht nur ungern zu bestimmten Stunden nach ihrem eigenen Zeitplan. Ihre dunkle romanische Fassade ist von rankenden Lianen umgeben, die ohne Blätter düster und unfreundlich aussehen. Ihre Verflechtungen bewahren ein Geheimnis, das die Langsamkeit der fernen Vergangenheit vor der heutigen beschleunigten Hast schützt.

Die Ruprechtskirche gilt als die älteste der erhaltenen Wiener Kirchen, oder zumindest wird sie so angesehen. Der Name ihres Patrons ist der Heilige Rupert (lateinische Variante) oder Ruprecht (deutsche Form, die in Wien gebräuchlicher ist). Die angenommenen Lebensdaten dieses Heiligen sind 650–718. Er war der erste Bischof von Salzburg und nach seinem Tod der Schutzpatron dieser Stadt sowie des gleichnamigen Landes.

Der Überlieferung nach wurde die Kirche im Jahr 740 von den Anhängern Ruprechts, den Missionaren Chuniald und Goslar, gegründet. Es gibt jedoch auch andere Theorien über den Ursprung des Tempels. Einige Forscher vermuten, dass sich an der Stelle dieser Kirche ein Heiligtum der Awaren befand, die Wien bis zum Jahr 796 bewohnten, oder der Ungarn, die 907 in Österreich einfielen und im Jahr 1000 christianisiert wurden. Die Ruprechtskirche könnte auch von den Karolingern oder vom deutschen König Otto I. dem Großen gegründet worden sein. Die Chronologie und die Zuverlässigkeit der Ereignisse des frühen, „dunklen“ Mittelalters sind schwer nachzuvollziehen.

Die erste schriftliche Erwähnung dieser Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert. Bis 1147 diente sie als Pfarrkirche, danach ging diese Rolle an den Stephansdom über. Die unteren Etagen des Turms und das Hauptschiff sind aus dem 12. Jahrhundert und gehören zu den ältesten erhaltenen Mauern der Stadt, nicht nur der Kirche. Im Gegensatz zur traditionellen Kirchenbauweise ist die Ruprechtskirche nicht exakt nach Osten ausgerichtet. Ihre Hauptachse zeigt nach Südosten. Dies war notwendig, um die Kirche in die damalige Bebauung einzugliedern. Die Kirche steht auf einem römischen Fundament, das ihre Ausrichtung bestimmte. Die Vermutung, dass an dieser Stelle ein römisches Heiligtum stand, ist nicht ausreichend belegt, obwohl einige Autoren diese Möglichkeit nicht ausschließen und argumentieren, dass bei der Renovierung des Seitenstettner Hofes im Jahr 1825 eine Mosaik und ein Kapitell römischen Ursprungs gefunden wurden.

Die St. Ruprechtskirche ist nicht nur die älteste, sondern befindet sich auch im ältesten Teil Wiens – an der nördlichen Grenze des römischen Lagers Vindobona. Früher gab es in der Nähe, entlang der römischen Festungsmauer, einen großen Markt, der später zum Hohen Markt verlegt wurde. Der Markt bei der Ruprechtskirche blieb bestehen, schrumpfte jedoch erheblich. Hier wurden Kiefernspäne zum Anfeuern und Beleuchten sowie Gewürze und Singvögel verkauft.

An der Westseite der Ruprechtskirche, wo sich jetzt das Eckhaus in der Salzgasse 7 befindet, stand das sogenannte Praghaus, in dem König Sigismund seinen Bruder – König Wenzel von Böhmen – gefangen hielt. Die Söhne des böhmischen Königs Karl IV., die von verschiedenen Müttern stammten, waren verfeindet. Sigismund, der jüngere Bruder, war mit der Erbteilung unzufrieden. Im Jahr 1402 nahm Sigismund Wenzel heimtückisch gefangen und hielt ihn 15 Monate lang gefangen, bis es Wenzel mit Hilfe treuer Freunde gelang zu fliehen. Wenzel schwamm erfolgreich über die Donau, erreichte Mikulov und von dort aus das gut befestigte Stammschloss Karlstein, wo er sicher war.

Ab 1500 befand sich im Praghaus das Salzamt, und in der Kirche selbst befand sich etwa zur gleichen Zeit die Bruderschaft der Salzschiffer. Im Jahr 1562 gab es einen Antrag an den Kaiser, die leerstehende Kirche als Lager zu nutzen, was jedoch abgelehnt wurde. Heute grenzt der Ruprechtsplatz an die Salzgasse, und in der Nähe befindet sich die Straße Salzgries, deren Namen an diese Ereignisse erinnern. Ein Abstieg vom Platz führt zum Fluss, wo die Schiffe mit dem „weißen Gold“ festmachten. Das Salz kam aus dem Salzkammergut nach Wien und wurde an Zwischenhändler verkauft. Im Jahr 1581 ging die Kontrolle über das Salzamt an den Kaiser über. Lange Zeit war es eine wichtige staatliche Behörde, die 1824 ihre Existenz beendete. Zur Erinnerung daran bleibt der ironische Ausdruck: „Beschwern’s Ihna beim Salzamt!“ – „Beschweren Sie sich beim Salzamt!“, also bei einer nicht mehr existierenden Behörde, deren Bedeutung niemand mehr versteht.

Im Mittelalter schmiegten sich Wohngebäude dicht an die Ruprechtskirche von allen Seiten an. Sie begannen sich im 19. Jahrhundert zurückzuziehen und schufen so etwas Freiraum um die Kirche herum. Heute sind dies Biedermeier-Häuser (1815 – 1848), von denen viele vom Architekten Josef Kornhäusel (der bereits erwähnte Kornhäuselturm wurde von ihm entworfen) gebaut wurden.

Von Norden, vom Donaukanal aus, liegt die Ruprechtskirche auf einer Anhöhe. Der beste Aussichtspunkt ist der Platz beim Morzinplatz-Memorial, wo von 1938 bis 1945 im Hotel Metropol das Hauptquartier der Gestapo untergebracht war. Nach dem Abriss der Häuser im 19. Jahrhundert wurde die Kirche sichtbarer. Aus der Ferne ähnelt sie noch mehr einer Burg. Die alten Mauern der Nordseite der Kirche aus dunklem Bruchstein stehen im starken Kontrast zu den benachbarten modernen Gebäuden. In dem leicht nach Norden geneigten romanischen Turm befinden sich die zwei ältesten Glocken der Stadt, die aus dem 13. Jahrhundert stammen. Von unten scheint es, als würde dieses erstaunliche Stück Mittelalter inmitten moderner Geometrien bald wie eine Fata Morgana verschwinden.

Vom Morzinplatz führt eine Treppe hinauf zum Tempel und zur Aussichtsplattform. Dort öffnet sich der Blick auf die breite Ringstraße mit ihrem Verkehr, den Donaukanal und dahinter hohe moderne Gebäude. Und plötzlich erscheint dieser Ausblick wie eine Illusion, im Kontrast zu den alten Mauern auf dem römischen Fundament. Während der Reisende, mit dem Rücken zur Kirche, fasziniert die Wasser der Donau betrachtet, die Zeit und flüchtige Realität mit sich nehmen, beobachtet ihn heimlich eine barocke Skulptur des Heiligen Ruprecht. Der Heilige, von Zweigen verdeckt, überblickt den Fluss und stellt sich vor, wie Schiffe beladen mit Salz vorbeifahren. Doch er lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen, sich zu amüsieren – er beobachtet die Gäste, während er unbemerkt bleibt.

Die Kirche wurde über die Jahrhunderte hinweg erweitert und umgebaut, einschließlich nach Bränden, die in Wien wie in anderen europäischen Städten recht häufig waren. Das Seitenschiff wurde Mitte des 14. Jahrhunderts errichtet. Im 17. Jahrhundert wurden barocke Elemente hinzugefügt, die Fenster vergrößert und ein neuer Altar geschaffen. Im Jahr 1832 wurde das an die Westmauer angebaute Salzamt abgerissen, und bald darauf wurde ein Gebäude im Biedermeier-Stil errichtet.

Die neue Eichenbalkendecke (1924-1935) ist niedrig, und die Kirche selbst ist klein. Es gibt zwei Schiffe – das zentrale und das südliche Seitenschiff. Das Fehlen eines nördlichen Schiffs, das durch Planungsvorgaben bedingt ist, schafft einen ungewöhnlichen, asymmetrischen Raum, der für Kirchen untypisch ist. Der Innenraum kann nicht als prunkvoll oder reich beschrieben werden; er impliziert keine Feierlichkeit, sondern schafft eine gemütliche Atmosphäre. Man kann in Ruhe auf einer Bank sitzen und sich in aller Ruhe umsehen, das Innere interessiert studieren.

Auf der westlichen Empore (Galerie) fällt eine Tafel mit der lateinischen Inschrift „aeiou“ auf. Dies ist die Abkürzung des Mottos von Friedrich III., das an sein Eintreffen in Wien im Jahr 1439 erinnert und als „Austria erit in orbe ultima“ – „Österreich wird die Letzte auf der Erde sein“ vermutlich entschlüsselt wird.

Die Reliquien sind in der Kirche so platziert, dass sie sich gegenseitig nicht stören. Nahe dem Eingang befindet sich das ehemalige Altarbild „Gloria des Heiligen Rupert“ aus dem Jahr 1720. Im Zentralschiff steht eine Holzskulptur des Kirchenpatrons aus dem Jahr 1370. Die Hände der Figur scheinen direkt aus dem Körper zu wachsen. Die Missachtung anatomischer Proportionen spiegelt die allgemeine Tendenz der naiven mittelalterlichen Kunst wider. Auch die spätgotische Skulptur der Madonna aus den Jahren 1510 – 1520 ist ungewöhnlich gestaltet. Im Gegensatz zur kanonischen Ikonographie ist das Jesuskind nicht dem Betrachter zugewandt. Es verspricht keine Erlösung, belehrt nicht, sondern schmiegt sich zärtlich und kindlich an die Mutter und sucht selbst Schutz bei ihr. Im Sarkophag an der Nordwand ruhen die Gebeine des Heiligen Vitalis in barocker Kleidung – ein Geschenk von Maria Theresia an die Kirche im Jahr 1765.

Alte Reliquien stehen neben modernen. Ein bronzener Tabernakel (ein Schrein mit den Heiligen Gaben), geschaffen vom Künstler Ignaz Kienast aus Niederösterreich am Ende des 20. Jahrhunderts, geteilt in drei gleiche Strukturen, repräsentiert die Idee der Heiligen Dreifaltigkeit und ruft Assoziationen an Malewitschs „Schwarzes suprematistisches Quadrat“ hervor. Im Zentrum der Apsis befindet sich das älteste Wiener Bleiglasfenster aus dem Jahr 1300, das oben die Kreuzigung und unten die Madonna darstellt. Die Seitenfenster der Apsis, die im Zweiten Weltkrieg beschädigt wurden, wurden durch Bleiglasfenster des Künstlers Heinrich Tahedl ersetzt. Sie sind dem Leben des Heiligen Rupert gewidmet: Auf dem linken Fenster erscheint der Heilige als Prediger und auf dem rechten als Bischof mit den Kirchengründern Chuniald und Gislar.

Von der Nordseite fällt das Licht durch die Bleiglasfenster von Lydia Rapopolt in die Kirche. In den Email-Abstraktionen sind Szenen aus dem Alten Testament verschlüsselt: „Der Prophet Daniel in der Löwengrube“, „Jonas und der Wal“, „Die drei Jünglinge im feurigen Ofen“. Ein Katalog mit den Werken der Künstlerin, der am Eingang erhältlich ist, kann durchgeblättert werden, als kreatives Vorbild dienten ihr die Arbeiten von Marc Chagall.

Indem sie ihre Empathie für die Opfer von Kriegshandlungen, insbesondere für die Opfer des Zweiten Weltkriegs betont, pflegt die Ruprechtskirche eine enge Verbindung zur jüdischen Gemeinschaft. Ein deutliches Zeichen dafür ist das Emblem des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem am Eingang.

Die St. Ruprechtskirche bewahrt eine jahrhundertealte Geschichte und ist gleichzeitig offen für Neues. Hier werden nicht nur Messen gehalten, sondern es finden auch Konzerte klassischer Musik statt, es werden Nachtführungen und Ausstellungen zeitgenössischer Kunst veranstaltet. Zum Beispiel wurde hier eine bronzene Skulptur aus der Serie „Citizens“ („Bürger“) des slowakischen Künstlers Štefan Papčo ausgestellt. Das Konzept der Serie ist die Installation der Figuren nicht in einem Museum, sondern im alltäglichen Umfeld. In der Apsis, dort wo sich der Altar befindet, im Allerheiligsten, wurde „Jaroslav“ – ein frierender Obdachloser – platziert. Die vom Kälte gekrümmte Figur, mit einer Kapuze über dem Gesicht, stellt der Künstler in einem lebendigen Moment dar, der sofortige Empathie beim Betrachter hervorruft. Bald wird er den Kopf heben und vom Altar aus den Besucher ansehen, und ihre Blicke werden sich treffen…

Die Geschichte eines Porträts

Auf dem Weg vom Stephansdom zu den Figlmüller-Schnitzeln befindet sich ein bemerkenswertes Museum. Von der Nordseite des Doms aus betritt man einen Torbogen, geht ein paar Schritte und biegt dann links ab. Das Rauschen der Menge vom Stephansplatz verstummt plötzlich. Eine moderne Glastür und das Schild „Dommuseum“ heißen einen willkommen.

Drinnen ist es hell und gemütlich. Es fühlt sich sicher an, wie in einem Aquarium. Durch die großen Fenster, die bis zum Boden reichen, sieht man die aufgewühlte Menge, die den uralten und geduldigen Stephansdom belagert. Doch hier drinnen sind nur ein bis zwei Besucher und eine freundliche Museumswärterin. Das helle, einladende Interieur, einige wenige Souvenirs, und man kann Kaffee trinken. Eine Wendeltreppe lädt ein, nach oben zu den Exponaten und Raritäten zu gehen, die dem Dom gehören.

Wir steigen eine Etage höher und gehen, vorbei an den Kirchenbildern, zu einem kleinen Porträt hinter Glas. Es misst nur 45×30 cm. Trotzdem ist dem Porträt eine ganze Wand am Ende eines langen, abgedunkelten Raums gewidmet. Aufgrund seiner geringen Größe und Lage muss der Besucher näher herantreten. Die Krone bestätigt: Es handelt sich um eine königliche Person – Rudolf IV., oder, wie er sich selbst nannte, „von Gottes Gnaden Herzog und Stifter“.

Der Titel „Stifter“ erwies sich als durchaus verdient und hat sich deshalb in den Annalen der Geschichte festgesetzt. In der Tat gründete Rudolf IV. in seinem recht kurzen Leben (er lebte nur 26 Jahre, von 1339 bis 1365) die Universität Wien und begann mit dem Umbau des Stephansdoms, um ihn von einer kleinen Kirche in ein imposantes Sakralbauwerk zu verwandeln. Als Förderer der Künste und des Städtebaus stärkte der Herzog seine damals noch recht unsichere Stellung als Herrscher von Österreich und erhöhte den Status Wiens – im Wesentlichen in Konkurrenz zu Karl IV., dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, der Prag neu gestaltete. Viele Unstimmigkeiten in der Unterordnung zu Karl IV. hinderten Rudolf nicht daran, eine Ehe mit dessen Tochter Katharina einzugehen, sich mit dem elitären luxemburgischen Haus zu verbinden und damit eine Tradition vorteilhafter dynastischer Heiraten zu begründen. Diese trugen dazu bei, dass das Herzogtum Österreich bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem riesigen Imperium wurde.

Karl IV. nahm die österreichischen Herzöge nicht in die Goldene Bulle als Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches auf und ignorierte auch die gefälschte Urkunde Rudolfs, das „Privilegium Maius“, in der die Unabhängigkeit Österreichs von Deutschland und andere Privilegien behauptet wurden. Dennoch waren sowohl die Universität Wien als auch der Stephansdom eine bedeutende, wenn auch diplomatische Antwort auf die von Karl IV. gegründete Karls-Universität und den Veitsdom in Prag, die als kulturelle und religiöse Zentren dieser Region Europas wetteiferten.

Das Porträt stammt aus den Jahren 1360–65. Es zeigt einen Mann mittleren Alters, obwohl der Herzog zu dieser Zeit nicht älter als 26 Jahre war. Unwillkürlich erinnert man sich an die Beschreibung des Zaren im Drehbuch von Sergei Eisenstein für „Iwan der Schreckliche“: „Ein leicht disharmonisches Gesicht…“. Tatsächlich fallen Unstimmigkeiten und eine gewisse Naivität des Bildes ins Auge. Der Mund zeigt in eine Richtung, die Nase in eine andere, das linke Auge ist höher als das rechte – als wäre alles absichtlich verschoben. Während man das flächige Abbild der Kleidung als originellen Kunstgriff deuten kann, wirkt die Krone, der es an Volumen fehlt, unbeholfen gezeichnet. Auch das Format des Porträts ist unglücklich gewählt. Der Monarch scheint fast mit dem Gesicht an den Rahmen zu stoßen und sitzt sehr tief – man hat das Bedürfnis, das Bild nach rechts zu erweitern und die Figur aus der Dunkelheit herauszuziehen, in die sie der Künstler versetzt hat. War es wirklich nicht möglich, einen begabteren Maler für das Bildnis des Herzogs zu finden? Die naheliegende Schlussfolgerung: Das Porträt ist ein Fragment eines anderen, mehrfigurigen Werkes. Möglicherweise war es als Teil eines Diptychons oder Triptychons gedacht, was die Nähe des Gesichtes des Herzogs zum Rahmen erklärt. Auf einer anderen Tafel war wahrscheinlich Katharina dargestellt, und die enge Platzierung der Figuren hätte die Nähe des Paares betont.

Das Genre des gemalten Porträts hatte nicht eine so reiche Vergangenheit wie die Skulptur. Griechische und römische Bildhauer erreichten höchste Meisterschaft bei der Darstellung von Ganzkörperfiguren, Hermen und Büsten. Bis heute sind bemerkenswerte Porträts auf Münzen und Kameen erhalten geblieben. Doch die klassische Tradition und das Können der Meister gingen im Mittelalter verloren, und zwar nicht nur für Jahre, sondern für ganze Jahrhunderte. Seit dem 5. Jahrhundert, nach dem Fall des Römischen Reiches und der Ausbreitung des Christentums im Westen, änderte sich der Ansatz zur Darstellung des menschlichen Körpers, und das Porträt nahm in der Kunst einen bescheidenen Platz ein. Erst am Ende des späten Mittelalters, am Vorabend der Renaissance, also im 13. und 14. Jahrhundert, wandte sich die Kunst wieder der Klassik zu. Das Porträtgenre erreichte innerhalb von 100 bis 200 Jahren, vom 15. bis zum 17. Jahrhundert, seine höchste Blüte. Es wurde auch stark vom Fayumporträt des 1. bis 3. Jahrhunderts beeinflusst. Doch zwischen dieser Technik und den Arbeiten der Renaissance-Meister wie Tizian, Leonardo da Vinci und Raffael liegt ein gewaltiger Unterschied.

Das Porträt entwickelte sich in vielerlei Hinsicht aus steinernen Büsten. Man ging einst davon aus, dass die größte Ähnlichkeit mit dem Modell nur erreicht werden könne, wenn es im dreidimensionalen Raum dargestellt werde. Die Erzeugung der Illusion von Volumen auf einer flachen Oberfläche stellte sich als eine ziemlich schwierige Aufgabe heraus. Die ersten Versuche, Porträts zu malen, wurden ungefähr gleichzeitig in den Niederlanden, Italien und Prag unternommen. Allerdings wird die tschechische Hauptstadt von Kunsthistorikern vergleichsweise seltener erwähnt, da die Meisterwerke aus Italien und den Niederlanden in ihrem Können unerreichbar blieben.

Der unbekannte Künstler des Porträts von Rudolf IV. gehörte zur Prager Malschule, die von Karl IV. gefördert wurde. Prag hatte zu jener Zeit ein enormes politisches und kulturelles Gewicht in Europa, weitaus größer als Wien. Rudolf strebte danach, das Niveau dieses Maßstabs, der ganz in der Nähe lag, zu erreichen. Wie bereits erwähnt, trug auch seine Ehe mit Katharina von Luxemburg, die jedoch keine Erben hervorbrachte, zu den engen Verbindungen mit Prag bei.

Das hier betrachtete Bildnis Rudolfs ist, ohne Übertreibung, ein einzigartiges Denkmal in der Geschichte der bildenden Kunst. Es ist das erste Porträt im Dreiviertelprofil, das nördlich der Alpen erhalten geblieben ist. Im Mittelalter waren Profilporträts – als Erbe römischer Münzen – weitaus verbreiteter.

Die Form der Tafel erinnert an einen Flügel eines Altarbildes, etwa so wie eines, das sich in der Nähe von Rudolfs Porträt im benachbarten Ausstellungsraum befindet. Dies könnte ein weiteres Argument für ein Doppelporträt sein. Rudolfs Mund ist leicht geöffnet, seine Haare wehen nach hinten. Damit versuchte der Künstler, den Herzog in Bewegung darzustellen: Rudolf spricht etwas, seine Haare flattern im Wind. Diese Darstellung des Herzogs entspricht seiner steinernen Statue im Stephansdom. Diese befindet sich in einer geräumigen Kapelle in der Nähe des Südturms. Die Statue ist kleiner als lebensgroß und wirkt etwas puppenhaft, ist aber ansonsten makellos gefertigt. Dies zeigt, dass das Niveau der Bildhauer im 14. Jahrhundert weitaus höher war als das der Maler.

Während ich vor dem Gemälde stand und darüber nachdachte, bemerkte ich nicht, wie viel Zeit vergangen war. Das Porträt schien zum Leben zu erwachen, wurde vertrauter und wärmte sich auf. Auch wenn der Künstler nur die Anfänge des Genres erreichte, nur erste malerische und kompositorische Techniken ertastete, bleibt das Porträt dennoch bemerkenswert. Trotz der Mängel, die dem erfahrenen Betrachter von heute offensichtlich sind, gelang es dem Meister, die Persönlichkeit Rudolfs IV. – „von Gottes Gnaden Herzog und Stifter“ – darzustellen. Durch ihn wurde Wien zu der großartigen Stadt, die sie heute ist, eine Stadt, die unermüdliches Staunen und ehrfürchtige Bewunderung hervorruft.

Verlorene Illusionen und gefundene Bedeutungen. Minoritenkirche

Manchmal, wenn man von Punkt A ausgeht und einer Kette von Ereignissen und Wissen folgt, die nur durch nahe beieinander liegende Glieder verbunden sind, kann man nicht nur bei Punkt B ankommen, sondern auch an völlig unerwarteten Orten und Entdeckungen. Genau so entstand die enge Bekanntschaft meiner Freundin Jolanta mit der Minoritenkirche.

Alles begann mit einem amüsanten Gespräch zwischen Jolanta und ihrem elfjährigen Sohn Mischa. Es war ein freier Tag, und Jolanta lag im Bett und las einen kritischen Artikel über Dan Browns Buch Sakrileg (Da Vinci Code). Dieser viel diskutierte Roman, der fast zehn Jahre zuvor veröffentlicht worden war, blieb von ihr ungelesen. Auf dem Höhepunkt des weltweiten Hypes hatte Jolanta die ersten Seiten überflogen und das Buch weggelegt – der Krimi-Anfang schien ihr zu kommerziell. Auch die Verfilmung des Romans konnte sie nicht richtig sehen: Die Vorführung fand zu Hause statt, und ständig lenkte etwas ab. Jede Aufregung ebbt früher oder später ab, und Jolanta hätte das Buch, das anfangs so viel Aufsehen erregte, längst vergessen, wenn ihr nicht eine Anzeige ins Auge gefallen wäre, die eine ungewöhnliche, ja sogar mysteriöse Führung durch Wien anbot. Die Route führte nicht durch die glorreichen Spuren der Habsburger und Babenberger, sondern auf einem Weg, der von esoterischen Zeichen und geheimen Botschaften geprägt war. Neben anderen mystischen Orten Wiens versprach das Programm auch einen Besuch der Minoritenkirche – die Spannung bestand in der Verbindung dieser Kirche mit dem berühmten Sakrileg.

Alle sieben Jahre, die Jolanta in Wien verbrachte, hörte sie nicht auf, die kaiserliche Hauptstadt zu bewundern. Die Schönheit Wiens, der Synthese von Geschichte und Kunst, wurde für sie keine langweilige Alltäglichkeit. Doch das Gefühl der Begeisterung über die Neuheit und den ersten Kontakt blieb in der Vergangenheit. Da kam plötzlich eine überraschende Ankündigung – ein Angebot, die Stadt aus einer anderen Perspektive zu betrachten, durch eine Art magischen Spiegel in die Vergangenheit einzutauchen, die Frische verlorener Gefühle wiederzuerwecken und Teil des Besonderen und Verborgenen zu werden, das nur wenigen Auserwählten zugänglich ist.

Jolanta war auf den Köder der verlockenden Ankündigung hereingefallen oder, vielmehr, sie hatte ihn bewusst geschluckt. Sie wurde von Wellen kritischer Artikel mitgerissen, die sie mal von „Da Vinci Code“ zu anderen „Ufern“ führten, die geheimes Wissen bewahrten, und sie dann wieder zurückbrachten. Sie las auch den Roman selbst, dessen Anfang ihr sogar spannend erschien. Genau in diesem Moment kam Mischa auf sie zu, steckte neugierig seine kleine Nase in das Buch und fragte:

— Was liest du?

— Über den Da Vinci Code, — antwortete Jolanta und erklärte: In Leonardo da Vincis Gemälde soll angeblich ein geheimer Code versteckt sein.

— Ich kenne diesen Code, — sagte Mischa prompt.

— Wirklich? — Jolanta war überrascht. Sie legte den Artikel beiseite, das Statement ihres Sohnes weckte ihre Neugier.

— Ja, ich kenne ihn! Leonardo da Vinci hat den Osterhasen in seinem Gemälde Das Abendmahl verschlüsselt, — sagte Mischa.

Mischa ging in eine österreichische Schule, und sein Russisch war manchmal etwas holprig. Jolanta dachte, dass er wegen seines holprigen Russischs etwas mit dem Hasen verwechselt hatte, und fragte nach:

— Bist du sicher, dass Leonardo da Vinci den Osterhasen verschlüsselt hat?

Mischa antwortete, dass er absolut sicher sei, und dabei war er sehr ernst. Jolanta lachte, weil sie dachte, er scherze. Mischa war ein Spaßvogel, aber dieses Mal machte er keinen Spaß und hatte nichts verwechselt. Das allwissende Internet lieferte sofort Informationen zu einem Animationsfilm für Erwachsene, der den Da Vinci Code parodierte: die 158. Episode der Serie South Park mit dem Titel Der fantastische Osterhasengeschichte.

Kurz gesagt, geht es in der Folge darum, dass der Held zufällig das Geheimnis des Osterhasen aufdeckt, das seit Jahrhunderten von einer geheimen Gesellschaft gehütet wird. Eine Ultraschalluntersuchung von Leonardo da Vincis Gemälde Das letzte Abendmahl ergab, dass der Künstler ursprünglich anstelle einer der Apostelfiguren einen Hasen dargestellt hatte. Auf dieser Grundlage wurde die paradoxe Schlussfolgerung gezogen, dass dieser Apostel niemand anderes als ein Hase war und dass sein Geheimnis in der Gestalt des Osterhasen von Generation zu Generation weitergegeben wurde…

Jolanta hatte schon lange nicht mehr so gelacht, doch Mischa verstand den Grund für ihr Lachen nicht und war verwirrt. Denn Verwirrung, besonders in jungen Jahren, begleitet oft den Moment, in dem tief verwurzelte Überzeugungen unerwartet infrage gestellt werden. Auf der Suche nach der Wahrheit, jeder nach seiner eigenen, machten sich Jolanta und Mischa auf den Weg zur Minoritenkirche.

****

Die Minoritenkirche oder Kirche der Minderbrüder befindet sich nur einen Katzensprung von der Hofburg entfernt und bewahrt eine Kopie von Leonardo da Vincis Das letzte Abendmahl. Vielleicht liegt es daran, dass sie nicht auf dem von Touristen stark frequentierten Weg liegt, vielleicht schreckt der Ring der umliegenden Ministerien ab, oder es ist das melancholische Innere der Kirche, das Besucher fernhält – sie ist fast immer menschenleer. Vielleicht hält sie sich selbst für eine Fremde in Wien, eine Besucherin, obwohl sie schon lange hier ist und älter ist als viele der steinernen Veteranen der Stadt. Ihre Geschichte begann mit Ausländern – den barfüßigen Franziskanermönchen, die zu Beginn des 13. Jahrhunderts auf Einladung des österreichischen Herzogs Leopold VI. aus Italien nach Wien kamen. Auch ihr Gründer war ein Ausländer, der Böhmische König Ottokar II. Přemysl, der sie 1276 errichtete. Die Kirche wurde im fremdländischen, französischen Stil erbaut und gehört seit dem späten 18. Jahrhundert zur italienischen Gemeinde, die ihr den zweiten Namen Santa Maria della Neve – Maria Schnee – gab, ein bezaubernder, winterlicher Name.

Im Inneren ist es geräumig, und es herrscht ein hallendes Schweigen. Seltene Reisende ziehen es in der Regel vor, sich zuerst dem Das letzte Abendmahl zuzuwenden. Ihre Größe zieht an und beeindruckt: vier Komma fünf mal neun Meter. Es handelt sich um eine Mosaikkopie des Gemäldes von Leonardo da Vinci aus dem dominikanischen Kloster Santa Maria delle Grazie in Mailand, die 1814 von Giacomo Raffaelli auf Bestellung von Napoleon Bonaparte angefertigt wurde. Das vollendete Mosaik wurde nicht von dem Auftraggeber, der zu diesem Zeitpunkt seiner Krone beraubt war, gekauft, sondern von seinem Schwiegervater – dem österreichischen Kaiser Franz I. Sein Nachfolger, Kaiser Ferdinand I., schenkte das Mosaik der Kirche im Jahr 1845 und stellte Mittel für ihre Platzierung in einem der Schiffe bereit, .

Sucht der Reisende in dem Mosaik nach geheimen Zeichen, vergleicht er es mit dem Original? Bemerkt er, dass die Arbeit von Leonardo da Vinci merklich blasser ist – aber nur in der Farbgebung? Es ist unmöglich, Inspiration zu reproduzieren, wie es unmöglich ist, einen Moment festzuhalten, daher muss das Gefühl wahrer Ehrfurcht bei der Berührung durch Kunst tatsächlich in Mailand gesucht werden. Doch auch Giacomo Raffaelli gebührt Anerkennung: Seine Arbeit dauerte sechs Jahre, das Mosaik wiegt zwanzig Tonnen, besteht aus zwölf Platten, und diese aus zehntausend Steinen, wobei der Durchmesser mancher Steinchen nicht mehr als einen Millimeter beträgt. Allerdings wurde die Kopie nicht nach dem schlecht erhaltenen Original, sondern nach einer Kopie von Giuseppe Bossi angefertigt, was die Aufgabe erleichterte.

In der Kirche gibt es eine weitere Kopie – das Bild der Jungfrau Maria Schnee, das mit dem Wunder des Schneefalls im August verbunden ist. Diesmal muss man das Original in der Kirche Santa Maria Maggiore in Rom suchen, auf dem Esquilin, einem der sieben römischen Hügel, wo das Wunder geschah.